|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

對愛,還有很多害怕

總編輯: 劉中薇: 小說裡面,雀自己說是一個完全沒有生存能力的人,因為她必須仰賴男人給她的支助才能活著,但相反,她卻是所有角色裡面活得最好的一個。因為她不太會受傷,只取她要的東西,她用各種撒嬌的方式存活,她沒有家,因此也就沒有什麼可失去。沒有這個男人,還有下一個男人。小說裡「爹地」跟她說,所謂獨立是當你孤獨時,還能存活下去,這才是真正獨立。我想,爹地是很了解雀。因為雀,不需要任何人,可以承受各種孤單和寂寞。 藍麗娟: 劉中薇: 藍麗娟: 劉中薇: 藍麗娟: 潘月琪: 我覺得作為一本純愛小說還不足夠,因為她對愛,還有很多害怕……

>>更多精采實況對談內容,請上iJAPAN大田日文系部落格。

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

明白自己所愛的巧克力味道吧!【3】 續上期 https://enews.url.com.tw/TITAN.shtml#03 「又來了。妳這細細的手腕上,又多出一條傷疤了。」瑪莉拿起玲子的手,輕輕地撫摸她手上包紮著紗布的地方說。「現在即使是戴著男用的手錶,也遮不住妳手上的疤痕了。」 瑪莉總是能在適當的時候,說出事實的情形。我認為這就是她的才幹,她現在在一家外資系統的證券公司上班。 病房的門開著,一個穿著深藍色雙排釦大衣的男人慌慌張張地跑進來。這個男人穿著皮革長褲,有著一張被陽光曬黑的臉,感覺上有點髒髒的。 「玲子……妳做了什麼事!」男人來回看了我們幾個人,然後很抱歉似的靠近玲子的病床邊。 「我一直在房間裡等妳的。」 玲子把頭轉到另一邊,她的嘴角往下撇,哭了。 「這個──,她沒有生命的危險,所以不用擔心了。」敬對這個看起來有點髒的男人溫和地說著。 「謝謝。」 男人不安的樣子讓我很在意。他捧著玲子的手,親吻玲子的額頭。玲子臉上的表情也在這一瞬間露出一絲甜蜜的神色。 男人慌張地在她的耳邊不知低聲說了些什麼。 玲子的嘴角又往下撇了。她抬頭看了我們之後,對男人說: 「在大衣的口袋裡。」 男人這麼說著的時候,穿著灰色毛衣長裙套裝的山本多惠子,冷不防地打了那個男人一巴掌。 她認為男人想從玲子那件領口上裝飾著毛皮的白色大衣口袋裡,拿出錢包。 「不要再和這種男人見面了!玲子,妳都這樣了,他還專程跑來病房裡跟妳要錢!」 男人一點惶恐的樣子也沒有,他擺動身體,回頭看著玲子的臉,好像在問玲子「要怎麼辦」一樣。 「算了,多惠子,就給他吧!」玲子先對多惠子這麼說,然後再轉頭對男人說:「這樣可以了吧?沒有別的事了吧?」 於是多惠子從自己的紅色錢包裡抽出兩萬圓,丟給那個男人,說: 「快回去,不可以再去她的住處。把你的住址留在醫院的櫃檯,我會叫人把你留在玲子那邊的東西,送回去給你的。」 多惠子一向是強悍的。她的手緊緊握著玲子的手,對玲子說: 「玲子,和他說再見吧!」 男人正要離開病房時,玲子說話了。 「就這樣吧!小隆。我也一直想知道你的住址,可是卻到現在還是不知道。你到底住在哪裡?和誰住在一起?拿了我的錢做了什麼事?我總是不知道。」 「唉,怎麼這麼慘。」瑪莉說。 我沒有說話,跟著敬,也走出病房。 瑪莉也隨後出來,然後伸出手,勾著我的手臂說: 「玲子因為沒有胸部,所以……。敬就很有胸部了。」 「有這種分類法嗎?」我嘟著嘴說,並且下意識地摸一下粉紅色的喀什米爾羊毛衣下的胸部──手掌正好可以覆蓋住的大小。不過,我覺得自己的胸部近來好像比較豐滿了些。這是因為爹地幾乎每天抱著我,即使沒有做愛的時候,也會非常溫柔地撫摸它們的緣故吧! 我突然非常想念爹地的懷抱,希望今天也能被爹地盡情地愛撫。可是,今天爹地不在,不知道他是回他的家了?還是去工作了?我沒問。 「要怎麼處理玲子的事情?」 敬說。我對她揮揮手,然後走出醫院去。 我並沒有馬上叫計程車。遠處的天空已經有點發白,馬上就要天亮了。慢慢、慢慢地走了一會兒後,一股睡意逐漸襲來,讓我強烈地想投入別人溫暖的懷抱裡。如果是以前,當我有這樣的感覺時,我會走到就近的咖啡館裡,那時必定會遇到一、兩個向我搭訕的男人,只要對方不會讓我覺得骯髒或噁心,我大概就會跟著對方走。 可是,現在卻覺得那樣的事情有點可怕。我認為是爹地讓我有了這樣的改變。可是,爹地現在在哪裡呢?他現在躺在什麼樣的床上睡覺呢? 叫計程車回家,用鑰匙打開房子的門後,就直接走進位於半地下室的寢室。貓縮成一團地窩在床的角落,我用臉頰撫摸牠的身體,感覺牠的柔軟與溫暖。 「咦!小雀?」 我的眼睛突然看到絲質長袍的下襬。 「爹地!我還以為你不在。」我跑過去抱住爹地。 我想鑽進爹地的長袍裡,但是爹地卻慌張地往後退了一步。 「啊!」那一瞬間,我意識到爹地今天並不想碰觸我的身體。 我沒想到要思索這是為什麼。 我看著爹地的眼睛,爹地摸摸我的頭,說: 「對不起,小雀。」 和爹地並躺在床上以後,我便說著今天的事。貓縮成一團,硬擠在我和爹地的中間。 「她有沒有說『因為那裡正好有刀子』?」爹地問我。 我們在說玲子的事情。 「我的朋友──是男的。當他還是一個學生的時候,真的因為割腕而死了。在他死之前,他在自己的筆記本上,惡作劇般地寫了很多東西,其中一句就是『因為那裡正好有刀子』。」 爹地打著呵欠,想睡了。但是,我開始對他的身體惡作劇。於是,爹地有些為難似的,慢慢把身體轉向我。 「……但是,可以嗎?」 我覺得今天的爹地就是我的巧克力,我想盡情地吃。

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

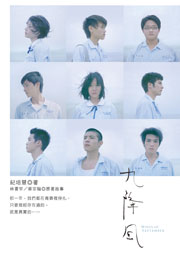

那一年,我們都在青春裡掙扎【2】 續上期https://enews.url.com.tw/TITAN.shtml#02 湯啟進 台灣的夏天悶得讓人無法忍受,雨要下不下的卡在空氣裡,滿是樹的校園隱藏著上千隻求偶的蟬咿呀咿呀的叫著。 我們就是要在這樣的時節裡衝刺課業,畢業,然後聯考。 讓人不爽的事物統統硬揉在一起,成了一大坨泥巴球包著所有老師與考生,眼睛被爛泥矇住,撥也撥不開,所以大家只能拚命盲目的衝,希望到最後衝破泥巴球時也順便衝到功成名就。 我茫然地看著台上老師,像是壞掉的留聲機般不斷重複播放著同樣的重點,同樣的考題,無限延音。 「三年一班,鄭希彥。」 教官的傳詔透過校園廣播清晰的傳出,回音塞滿了校園裡每個陰暗的角落。 我們駝背地站在訓導處的門口,心裡想著裡面冷氣的溫度。 「統統給我站好!!」憤怒的聲音從小個子女教官的身體中爆裂出來。 聽她這口氣,想必那坨大便不太好吃。 「剛開學的時候,我是怎麼說的,你們沒事要來教官室聊天吹冷氣,我很歡迎。為什麼你們一定要在外面惹是生非,然後變成是我叫你們過來,我叫你們過來不會有好事啊。」 「報告教官,我們不過是一群熱血加油職棒的優秀青年,沒有惹是生非。」鄭希彥搞笑的,用軍人的方式立正站好,還敬了個禮。 「少跟我油嘴滑舌。」 我敢發誓,那場比賽的球員一定嗑了什麼,他們爛透了。 「好啦,教官,我們下次去球場的時候,穿實驗中學的制服啦。」阿彥開始用撒嬌的口氣。 教官白了阿彥一眼,可是兇勁少些。 「還搞笑啊,鄭希彥。」 這個鄭希彥,對母的不管老少都有一套。 放學後我們七個男生在學校後門的大榕樹下喇賽。 「媽的,教官這次也太狠了吧,直接就記大過。」阿彥靠在樹下,吐了口菸說,淺咖啡色的頭髮隨性地亂翹,阿彥也不去梳理,一些淺淺的雀斑灑在他臉頰兩側。 阿彥長著一張令人嫉妒的臉,堅挺的鼻子,深邃的五官,活脫脫就是從外國雜誌內頁走出來的模特兒。 「記了就記了,不然怎麼辦。」超人散發著某種類似母性光輝的東西說。 他老是在安撫阿彥,不知道他自己有沒有發覺。 「幹,第二個大過了。」博助將菸吸進肺裡,好像那口菸有五十公斤。 他永遠都有塊小烏雲黏在他頭頂上方不遠處,好像他們是打娘胎一起出來的。 「幹,第二個大過了。」黃正翰這個小胖學弟,嘲弄的複誦他的話。他老愛這樣作弄別人。 「完蛋了,要被退學了。」 除了博助,眾人一陣哄堂大笑。 這時候阿彥女的朋友黃芸晴和她學妹從後門走出來,似乎是想和阿彥一起回家。 「阿彥,你今天要跟我一起回家嗎?」小芸手拿著樂器盒,睜著一雙大眼說。 我看了看他。 「噢……算了,隨便!」小芸撇嘴,又失望又有些生氣的瞪了阿彥一眼。 阿彥常常把女朋友供在家裡,到處在外面泡妞,真的很懷疑,他到底交女朋友幹嘛,有些多此一舉,沒有女朋友,才能更肆無忌憚的亂搞,不是嗎? 但每次我問他,他總是擺副「孩子,你有天會懂得」的表情出來,拍拍我的背,什麼也不說。 老天,我真討厭他這樣。 摘自大田五月新書《九降風》 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||