向傳統宣戰 現代水墨畫之父—劉國松─台灣光華電子報─智邦公益電子報

enews.url.com.tw · September 26,2025向傳統宣戰 現代水墨畫之父—劉國松

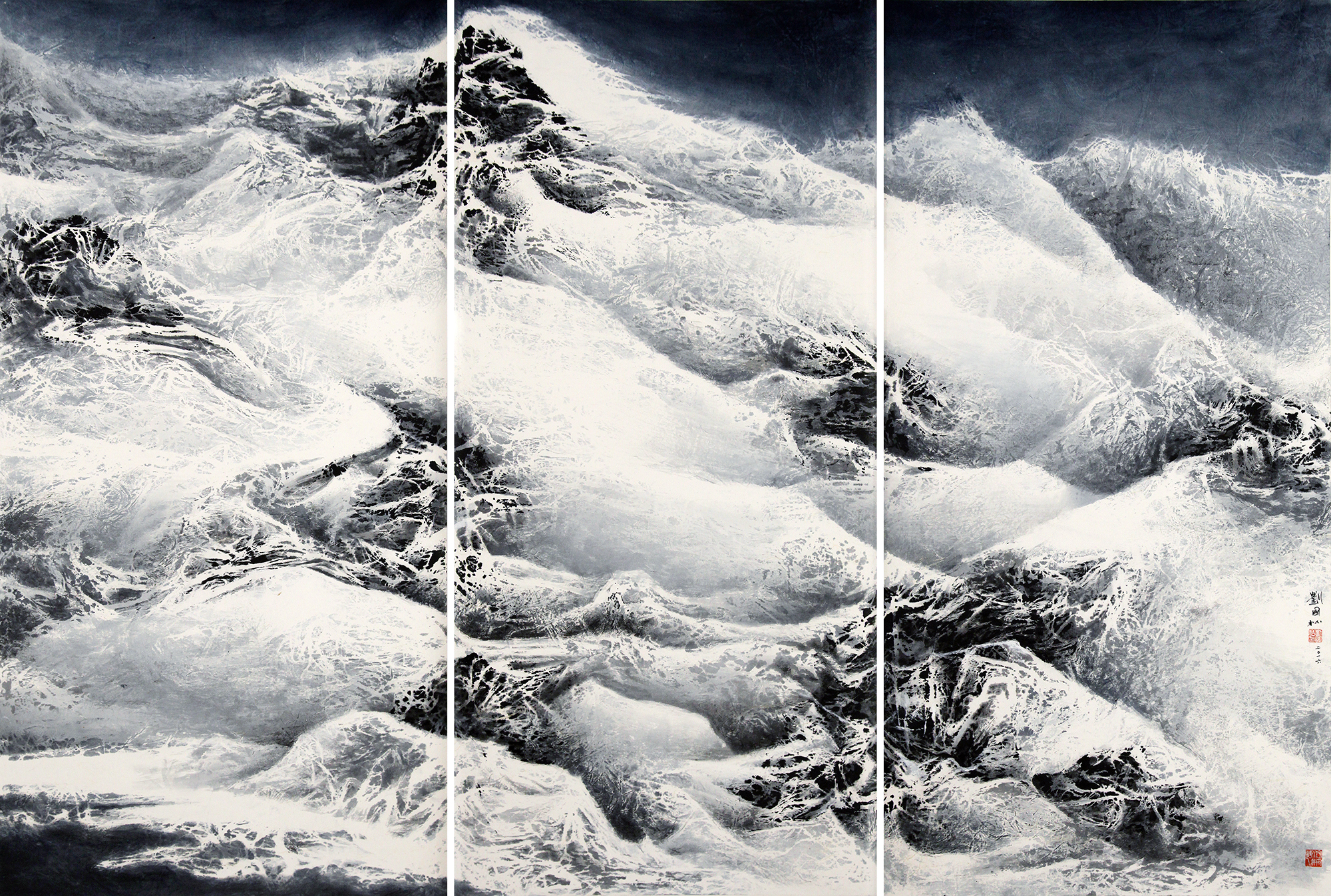

文‧蘇惠昭 圖‧財團法人立青文教基金會之劉國松文獻庫 「名震天下」絕非誇飾。劉國松的作品被包括大英博物館在內的世界各大博物館收藏。2008年,獲頒國家文藝獎,母校國立台灣師範大學成立「劉國松現代水墨研究中心」。2013年「劉國松現代水墨藝術館」在中國大陸山東博物館正式揭幕。2014年,長卷作品《香江歲月》在香港佳士得拍出台幣六千七百萬。2016年,當選美國文理科學院(American Academy of Arts and Sciences)院士,此為美國學術界最高榮譽之一,亦是第一位台灣籍人文藝術領域榮譽院士。 不盡獎譽滾滾來,2017年劉國松又獲行政院文化獎,很像在101大樓頂上,再插上一面旗子。 名震天下的「現代水墨畫之父」劉國松一坐下來,就請記者移位到他的右側,話題就從一隻聽不見的左耳說起。 為畫壞了左耳 2000年,他受邀到西藏,上到五千多公尺的珠穆瑪朗峰基地營。當地人勸他就算看到絕世美景,頂多停留半小時。 平地上的劉國松是一個走路飛快,開車飆速的人,85歲依然不改。 「那天我很聽話,就坐下來慢慢欣賞,太美了,雲一游走,山露出來。唉呀,太陽照在山壁上,白亮亮一片,然後雲又游走了,白山成了黑山,簡直分分秒秒、千變萬化啊……。」即便17年後回想,劉國松還是陷了進去,那是他人生第一次進入「忘我」之境。癡了,迷了,想到該下山時,已經過了兩個多鐘點。 從拉薩搭機回到成都,飛機還沒停穩,劉國松的左耳就聽不見了。輾轉在成都、香港都沒治好,回到台灣繼續求醫,為挽救左耳奔走半年,創作被迫中斷,有一天他忽然想明白了,「老天對我不錯,還留了一隻耳朵給我。」從此不再把心力放在治療耳朵,返身回到創作狀態,開始畫《雪山系列》。 玉山、珠穆瑪朗峰、九寨溝、蒙布朗山,還有8年抗戰期間的逃難歲月,那些潑灑上悲傷回憶的山林鄉野,蒼茫煙水,劉國松把世間山水吸進肚腹儲存,轉化為身體的一部分,再用自己發明的技法,表達非常個人的情緒與感受,成就「劉國松式」的抽象山水。 反骨叛逆 向傳統宣戰 推倒中國傳統藝術的牆,建立新傳統。劉國松更進一步詮釋:「我的信仰就是要將中國繪畫從模仿的停滯起死回生,要把中國的繪畫拉到現代,身處在中國五千年的文化歷史與西方現代文明的銜接交叉點,應是激盪,而不是衰退。」 這樣的思想有其發展脈絡。 能寫能畫的劉國松,考進台灣省立師範學院藝術系(今國立師範大學美術系),但衝撞的性格遇上權威又封閉的體系,他寧可打籃球也不願在教室裡聽了無新意的課,畢業前還因拒絕內務檢查,被轟出宿舍。 回想起師院藝術系的日子,劉國松說:「我真的很狂,很反骨,本來選了書法課,但是聽到國畫老師說,畫國畫要先練書法,字寫得好,畫就畫得好,就去把書法課退了。」 退掉書法課,等於打了「書畫同源說」一個耳光,向傳統宣戰。不過劉國松還是以水彩畫第一名,國畫第二名的成績畢業。 1956年他與同班同學郭東榮、郭豫倫、李芳枝等人組成「五月畫會」,會名源自巴黎知名的「Salon de Mai」(五月沙龍),標示著台灣的現代藝術運動風生水起,但劉國松同時又受趙無極「東方抒情抽象」的影響,從全盤西化至中西合璧,由西洋油彩回到東方紙墨而創新水墨,抽象探索之旅從此展開,再也沒有回頭。 「過去的繪畫都是說明性的」,劉國松解釋他的藝術信仰,「但說明性的事情就交給文學去做好,就像音樂,音樂是聽覺的抽象,繪畫則是視覺的抽象,只有抽象畫才是繪畫本身,是純粹的繪畫。」 「現代繪畫藝術就等於抽象畫,也只有抽象畫。」這番言論,可以想見劉國松得罪多少寫實派畫家,反抽象陣營也伺機反撲。 用夫人黎模華的話:劉國松就是「狂野」、「大膽」。當年她從台大植物病理學系畢業,在農業委員會林業試驗所工作,兩人在公車站相遇,劉國松就戀愛了。黎模華的追求者眾,怎麼會選擇無父無母,孤身一人在台灣,把錢都拿去買書,老是穿著一條軍訓褲的貧窮藝術家呢?「因為這個人膽子大,充滿能量,不會瞻前顧後,不畏高壓,不怕得罪人。」換個說法,就是有壞男人的魅力。 毀棄傳統 重練現代水墨 1960年劉國松轉任中原大學建築系講師,隔年與黎模華結婚,結束了一個人在台灣13年的日子,有了屬於自己的家,熨平無家之痛。 新的領悟、新的創造往往始於異質碰撞。當時劉國松在建築系教書,有一天他聽了一場現代建築座談會,會中一位建築老師說:「用甲材料製成乙材料的樣式,那是一種作偽,也是一種欺騙。」當下劉國松胸口彷彿被一記猛拳擊中。 他當時的畫風是用油彩、石膏表現中國傳統山水美學的意境,技術已臻成熟,代表台灣參加法國「巴黎青年雙年美展」,甚至被《費加羅日報》譽為天才,展翅起飛在望,「但那不就成了一種材料作假的行為了嗎?」 「作假」戳中劉國松的死穴,當天晚上回到家,他立刻抄出擱置7年、畢業後再沒有碰過的宣紙和筆墨,回到中國的傳統,「用水墨表達水墨」,不能作假,然後在傳統中開拓新路。幾經試驗,無數煎熬,隔年第一批現代水墨誕生,劉國松放棄的很徹底,從此他再也沒有畫過一幅油畫。 沒有回到紙墨,就不會有「劉國松紙」,不會有「抽筋剝皮皴」,也不會走到「畫室就是實驗室」,而中國大陸也不會誕生第一批新水墨畫家,或謂「實驗水墨畫家」。 當年台灣美術院校傾向保守,被打壓得很慘的劉國松,卻有香港中文大學向他招手。1971年劉國松獲邀到香港中文大學藝術系任教,在香港他與失散二十多年的母親重新連繫上,「約定的那一天,我到車站去接母親,不知道她搭哪一班車,所以我一班一班等,一班一班的找,一直到第六班……。」那重逢的一瞬,積在胸口的思念頓時炸開,化為流不盡的眼淚。 風靡中國 繪畫新傳統 同時間,對岸畫壇也在醞釀一場風雲。 1981年中國大陸的中國畫研究院成立,首任院長山水畫大師李可染,他邀請劉國松從香港前去參加成立大會,並帶兩幅畫參展。未料迴響熱烈,「人人都在探問這中國水墨新形式到底怎麼來的?」這開啟了接下來的全中國大陸巡迴之旅,一開始是在北京美術館,「我才知道什麼叫做『轟動』」,因為太轟動,所以邀展接連不斷,1982年之後的3年,總共巡迴了18座城市。台灣朋友認為劉國松這樣做政治風險太大,「但是我教學、演講、寫文章,為的就是建立二十世紀中國繪畫新傳統,中國大陸是中國繪畫的源頭,有機會去傳現代水墨的道,我豈能退縮?」 劉國松果然被列入黑名單,一直到1989年才解禁,受邀回台灣舉辦個展。 自創「抽筋剝皮皴」 對85歲的劉國松來說,生命中最重要的事,依舊是日復一日,夜半創作至迎接太陽初升,「五十多年來始終如一」。有醫生勸他不要日夜顛倒,他就說「我過美國時間」。無論重複多少次,他都樂意反覆闡述繪畫思想、公開技法、講述他開創現代水墨的革命故事。 現在,他正在「劉國松紙」上,以他年輕時發明的「抽筋剝皮皴」,創作一幅《五個太陽》,完成後將在今年9月的廈門「金磚五國峰會」會場展出。 那是一種紙筋較粗的棉紙,為了讓粗紙筋能敷在棉紙上,紙廠在紙筋上又上一層紙漿,劉國松則根據紙筋構圖,加墨染色,最後在撕掉紙筋時,會產生傳統水墨所沒有的白線,這一道一道劈開黑墨的白線,劉國松將之命名為「抽筋剝皮皴」。 劉國松以現代的技法,將紙筋撕開後的「白線」代表對傳統筆墨「黑線」的顛覆,開啟了近代中國畫創新運動中最極端的革命。 後來為了表現九寨溝迷離夢幻的水色,劉國松苦尋不得呈現的技法,最後的突破點還是在材料上,他將描圖紙噴水、上色,利用描圖紙不吸水的特性,表現出不同的色澤層次,不同的瀲灩波紋。 撕紙筋的重活兒,劉國松請出他的「第一助手」黎模華上陣,通常是畫家入夢的時刻,黎模華蹲在地上,用指頭觸摸紙背厚凸處,慢慢地撕開,「撕到手指頭關節都變形了」,她張開右手手掌讓劉國松看,果然都扭曲了。 劉國松沒有說什麼,走出畫室,他牽起了黎模華的手,兩人就這樣牽著,慢慢等待電梯上來。 (本文摘自光華雜誌106年7月號)  1963年畫作《升向白茫茫的未知》

現代水墨畫之父劉國松一如年少,依舊疾行於藝術路上,創作不輟。(莊坤儒攝)

劉國松1971年作品《月蝕》,是受到阿波羅13號月球探險啟發的「太空畫」系列作品。  醉心於珠穆瑪朗峰美景,劉國松因此壞了左耳, 一邊耳朵聽不見,創作的初心依舊不改。

劉國松所創的「抽筋剝皮皴」畫技, 在紙張上墨後,撕去紙筋留下白線,表現出 筆鋒難以企及的紋路肌理。(莊坤儒攝)

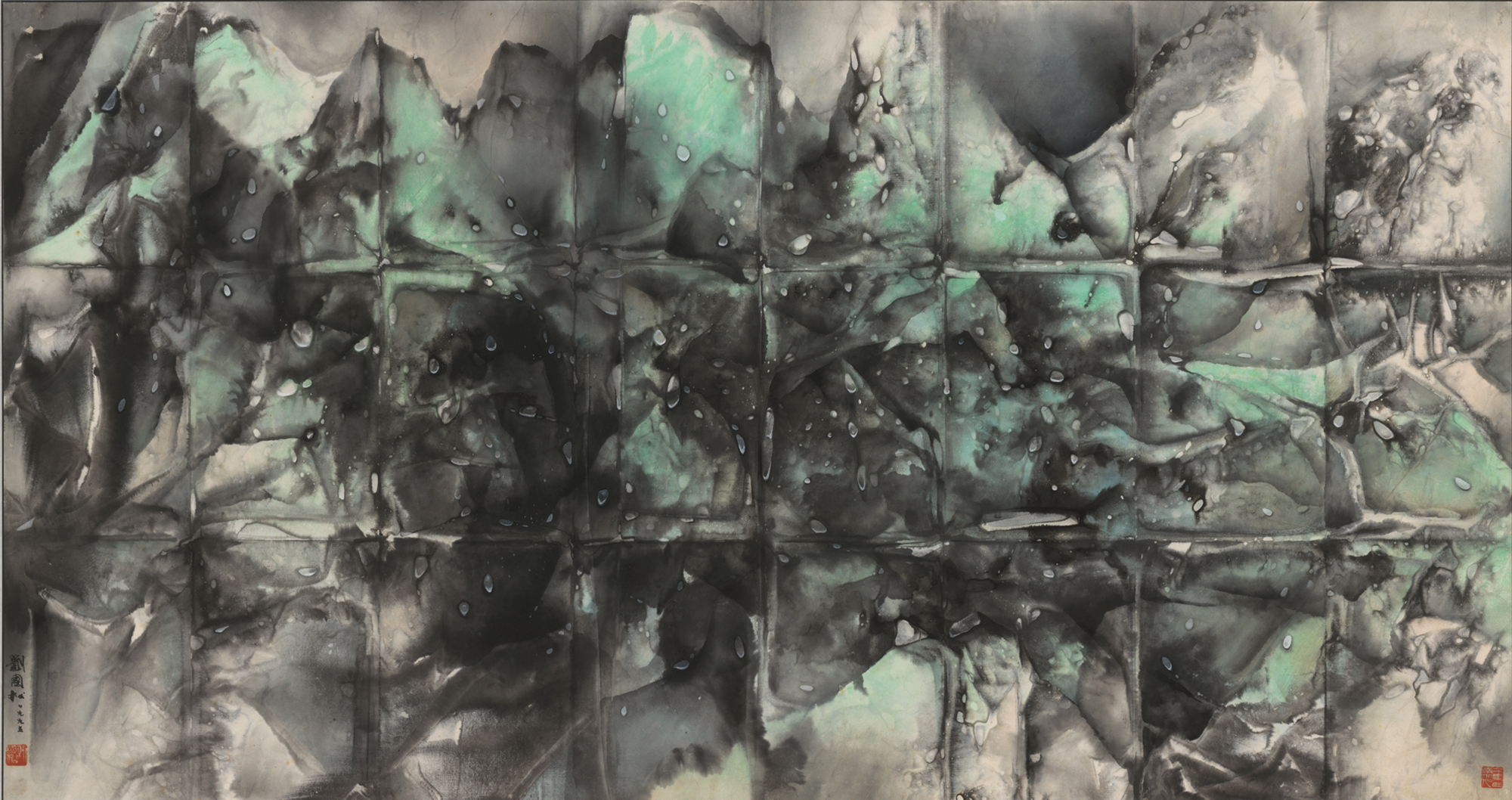

欣賞劉國松作品《窗外春山窗上雨》,感受水墨技法新視野。

1950年代,劉國松(前排左一)與同儕共組 「五月畫會」,標示台灣現代藝術運動風生水起。

中國傳統36種皴法之後, 從元朝到民國,都沒有再發明 新的技法,直到劉國松的 「抽筋剝皮皴」橫空出世。 (莊坤儒攝)

劉國松的現代水墨畫之路, 夫人黎模華是最好的 得力助手。(莊坤儒攝)

1950年代,劉國松與同儕共組 「五月畫會」,標示台灣現代藝術運動風生水起。

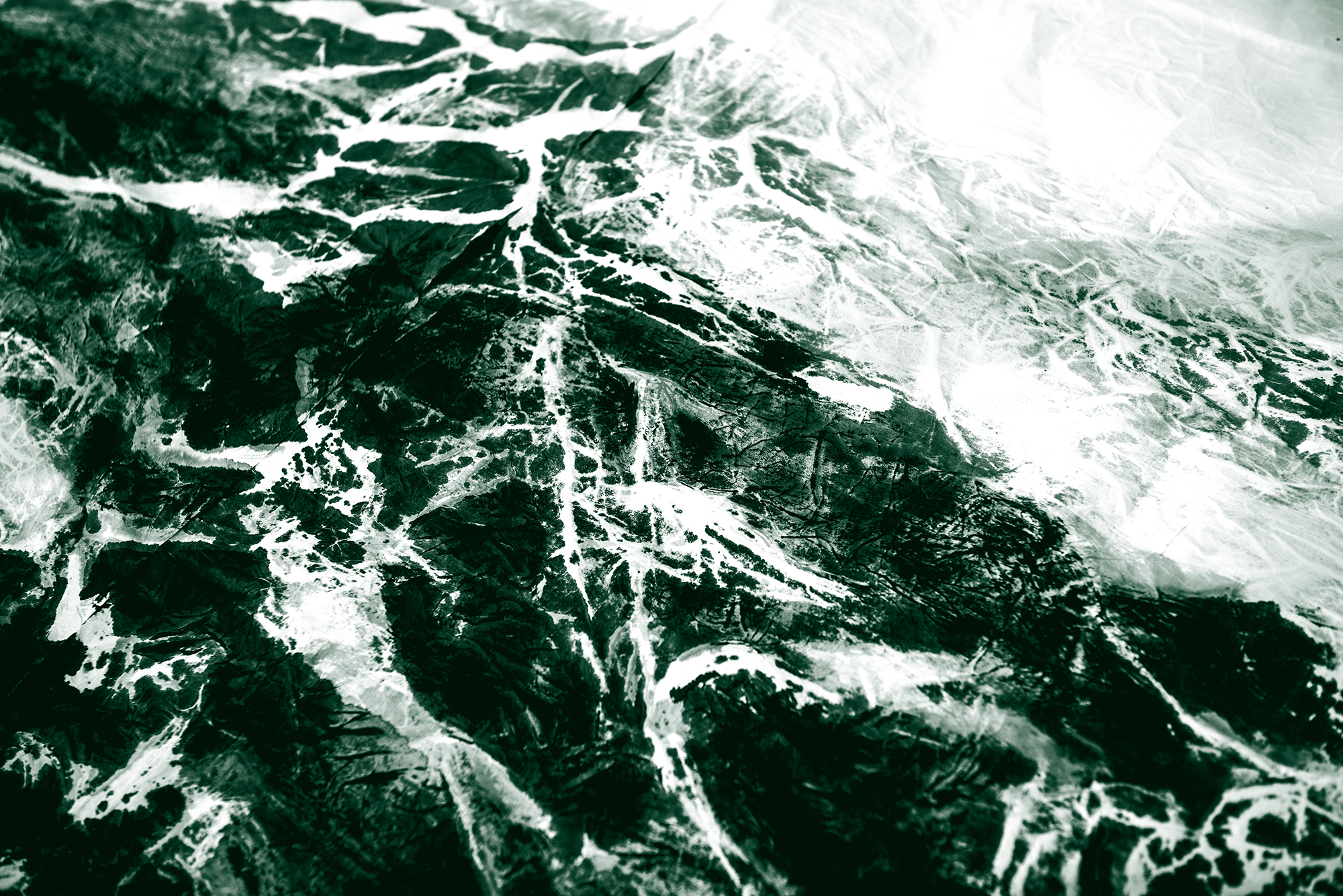

劉國松從月球照片得到靈感,完成作品《地球何許C》。

劉國松2016年作品 《永不融化的屹立》。 |

- 劉國松考進台灣省立師範學院藝術系(今國立師範大學美術系),但衝撞的性格遇上權威又封閉的體系,他寧可打籃球也不願在教室裡聽了無新意的課。

It wasn’t long after he gained admission to the fine arts department at National Taiwan Normal University (then known as the Taiwan Provincial College of Education) that he began butting heads with the department’s hidebound and authoritarian system. He soon came to prefer playing basketball to attending what were to him stale and uninteresting lessons.

- butt heads (v phrase) 產生爭執、衝突,不滿

Retired civil servants are butting heads with the government over pension rights.

- 同時間,對岸畫壇也在醞釀一場風雲。

Changes were afoot within the mainland Chinese painting community at around the same time.

- afoot (adj) 正在發生、進行中的、策劃中的

There’s something afoot between those two.