社造電子報《No.132‧36》北投十八份農村調查開始了。八八重建審查會徵選系列(1)第二分區-高雄現場─中華民國社區營造學會─智邦公益電子報

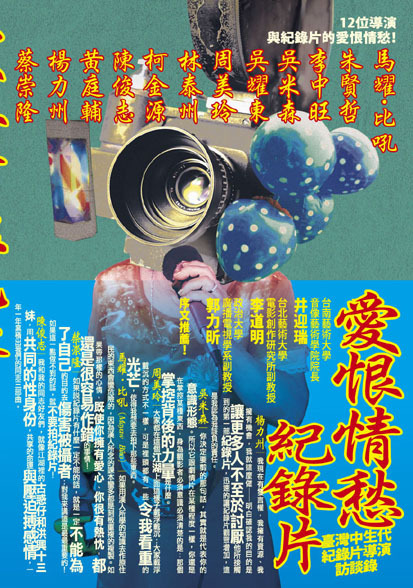

enews.url.com.tw · August 22,2014【社造消息】紀錄片職業工會《愛恨情愁紀錄片─台灣中生代紀錄導演訪談錄》新書推廣

(整理/陳憶潔,資料提供/台北市記錄片從業人員職業工會)

台北市記錄片從業人員職業工會是台灣第一個由紀錄片工作者發起的自主工會,於2006年9月9日正式成立。他們不只希望保障紀錄片工作者基本勞動權利、提升紀錄片工作專業水平,更以促進紀錄片產業發展為目標,期望國內紀錄片環境能更健全與完整。

台北市記錄片從業人員職業工會是台灣第一個由紀錄片工作者發起的自主工會,於2006年9月9日正式成立。他們不只希望保障紀錄片工作者基本勞動權利、提升紀錄片工作專業水平,更以促進紀錄片產業發展為目標,期望國內紀錄片環境能更健全與完整。在去年年底出版了一本書籍「愛恨情愁紀錄片:臺灣中生代紀錄片導演訪談錄」,由蔡崇隆導演帶領南藝大學生進行的一系列臺灣紀錄片導演訪談裡的部分成果,共訪談了十二位導演 分別是馬躍比吼、朱賢哲、吳米森、吳耀東、李中旺、周美玲、林泰州、柯金源、陳俊志、黃庭輔、楊力州、蔡崇隆並有井迎瑞、李道明、郭力昕三篇序文 。 詳細閱讀

*官方網站 http://blog.roodo.com/docunion/

*最新活動 4/25(日) 《愛恨情仇紀錄片》在典藏咖啡館

*愛恨情仇紀錄片報導

*延伸閱讀:我與『愛恨情愁紀錄片──臺灣中生代紀錄片導演訪談錄』的愛恨情愁

【重建消息 1 】甲仙人境:東吳大研社學生們的災後行動

(文、圖/蘇之涵)

主講人東吳大學思潮研究社(Soochow University Ideology Study Club,簡稱「大研社」), 副社長張芳慈在台上,從第一天出門的照片開始說起他們的故事。她說:「甲仙,多麼遙遠的地方,坐了一整天的車都還到不了...」在她感性卻敏銳的觀察中,我們跟著大研社的腳步,進入八八風災後的甲仙。(右圖/東吳大研社副社長張芳慈擔任第一場座談的經驗分享人)

他們在甲仙停留了兩個禮拜,對風災過後的甲仙市區以及五里埔,以十人左右的團隊做一份田野調查,對甲仙做一份包含歷史、農業、商業面向的記錄。什麼樣的紀錄呢?在大研社所發行的動態觀點-八八水災特刊裡,我看到這樣的一段文字,總召莊惟任寫道:「八八水災是國家問題的縮影。在救災、安置、重建的過程中,國家舊有的問題會一一浮現。真正的重建,只能從這些問題的反省開始。若重建無法改善舊有的問題,那麼重建只是一時的,下次天災再來,災難會重覆,受苦的,還是第一線面對災害的人民。」透過這樣的紀錄,調查者試圖引領讀者走向更深層的思索,他們想要呈現的,不只是流離失所、經濟衰退、重建生活緩慢、道路工程進度落後等現象,更甚者,他們試圖拼湊大環境的結構問題。大研社海報上的標題是這麼下的:「重建問題事實上要面對的是『地方問題』,只是這『地方問題』因『水災』而變得更具迫切性。」

(左圖/社員們與座談會講師社造學會楊志彬秘書長對談)

(左圖/社員們與座談會講師社造學會楊志彬秘書長對談)在大四學長姐們的發起與引領之下,透過高雄縣旗美社區大學以及甲仙愛鄉協會的協助,以大一新生為主體的田調團在今年一月進駐甲仙市區,操著不甚流利的台語、簡易分組、帶著初步設計過的問卷,他們認真地記錄每一個現象、每一種觀點,然後消化輸出為每日一篇的網誌,發表在大研社甲仙人境的部落格裡。我們透過一雙雙清新且感性的雙眼,重新認識甲仙,重新思索災後重建的方向與意義。而淺顯易懂的字裡行間,沒有學術賣弄,也沒有唱高調,樸實的文字有著對於問題意識的獨特敏銳,學生們的表現令人驚艷。

在這裡先簡單介紹東吳大學大研社,是以關心學生自治及公共議題為主的學術性社團。於1986年復社至今。從早期的大陸問題研究社討論兩岸議題為主,到野百合學運時期轉型為關心台灣社會、參與學運,近年來也開始關注學生自治的校園議題,大研社一直稟持著獨立思辨的精神與批判的聲音,是東吳大學傳統的異議社團。從「反思社會、關心台灣」出發,大研社希望能夠帶來正義的聲音與進步的力量。

附上甲仙人境系列中的一篇:都市、鄉村-「所有小路,都通往一段特別的經驗」

【甲仙人境系列,值得您每天花三到五分鐘,跟著他們的思考一起前行。】

本期期數:社造電子報第132期,重建快訊第36期

*本期期數為 社造學會電子報第132期,八八水災重建快訊第36期

*尚未繳交各年度常年會費的會員們,學會希望能繼續得到您的支持與肯定,我們將持續為台灣的社區營造最大的努力!為了保障您的會員權利,敬請撥冗繳交會員年費,如您的通訊資料有更新者,請傳真或寄回您的更新資料。

*尚未繳交各年度常年會費的會員們,學會希望能繼續得到您的支持與肯定,我們將持續為台灣的社區營造最大的努力!為了保障您的會員權利,敬請撥冗繳交會員年費,如您的通訊資料有更新者,請傳真或寄回您的更新資料。【社造大小事 1 】農村調查開始了。讓我們一起來北投泉源社區(十八份)農村探險吧!

(文、圖/陳憶潔)

說到「北投」你會想到什麼呢?我想第一個應該就是「溫泉」,若了解地理位置的你,應該就會說「陽明山國家公園」了。

十八份地理範圍在(點我) 有詳細的地圖,在社區發展協會人員的介紹下,開始了十八份的認識與調查,經過老師們的講解,講解關於地形、地理、位置、歷史、人文後,讓在場的九位實習學生們認領自己有興趣的地區做農村調查,其中總共分為四個部份。第一部分是偏左半邊的埔ㄟ;第二、三部份是頂坑與坑ㄟ;第四部份是偏右半邊的頂湖。

北投有著特別的天然環境條件,硫磺溫泉、農地、水源、地形、地質都是構成這裡發展的條件,從我們上次去參訪的奇岩社區就可以略知一二,而這次我們前往的是北投泉源社區(十八份),沿途就能聞見濃濃的硫磺味,即使今天下著大雨,外頭的風光仍然明媚,產業道路旁有小公寓四立,說來是個幽靜的山莊,仔細一看經過的田野,更有許多田間小路,這裡曾經發起台北市第一個地產地銷的農民市集。

台灣是以農立國的國家,工業化之後難免自然生態開始消失,這讓我們興起對土地友善的行動,在國外已經實踐多年社區支持型農業(CSA),這也是一種重新發展地方特色、重拾農民尊嚴的方法之一,區域性的發展,讓地方活絡起來,我想陽明山竹子湖就是一個很棒的例子,但過度觀光發展後,也使得農作面積縮減,農村文化氛圍漸漸改變。

台灣是以農立國的國家,工業化之後難免自然生態開始消失,這讓我們興起對土地友善的行動,在國外已經實踐多年社區支持型農業(CSA),這也是一種重新發展地方特色、重拾農民尊嚴的方法之一,區域性的發展,讓地方活絡起來,我想陽明山竹子湖就是一個很棒的例子,但過度觀光發展後,也使得農作面積縮減,農村文化氛圍漸漸改變。感謝北投文化基金會的洪德仁先生為我們開啟視野,聽著他由衷卻沉重的發言,讓我們突然都陷入北投的濃悵情懷,過去四十幾年來惇敘工商前面十字路口有許多農民會在那邊賣菜,但因為被認為不雅觀,被陽管處突然於去年禁止農民蹲在那邊賣菜,突顯了國家與社區之間的衝突,國家景觀管理與地方文化產業之間,如何取得平衡點?十八份同時面對農村農業凋敝的問題,也同時面臨國家公園的規範凌越地方文化脈絡的治理問題。

再來的一個半月,將會由世新、台大的學生們幫忙農村調查,透過訪問當地農民獲得現況,例如:農地(可用面積、使用現況)、農民(全職、戶數)、農產(主作物、產量、行銷管道、銷售方式)、農法(水源、灌溉分配、犁法)、主收入來源(農產、成本)、地方政府與組織關係(農會、文史工作室、社大、里長)、社會關係、衝突點等方向調查,雖然這是一種耗時的工作,但也能確切的深入民情,甚至更棒的是可以和老人家多聊聊。至於之後的研究成果,後續將由現場參與的學生成果展現囉。

再來的一個半月,將會由世新、台大的學生們幫忙農村調查,透過訪問當地農民獲得現況,例如:農地(可用面積、使用現況)、農民(全職、戶數)、農產(主作物、產量、行銷管道、銷售方式)、農法(水源、灌溉分配、犁法)、主收入來源(農產、成本)、地方政府與組織關係(農會、文史工作室、社大、里長)、社會關係、衝突點等方向調查,雖然這是一種耗時的工作,但也能確切的深入民情,甚至更棒的是可以和老人家多聊聊。至於之後的研究成果,後續將由現場參與的學生成果展現囉。詳細全文與更多照片

*相關聯結:北投泉源社區總體營造、【北投溫泉路線】湖底路

【重建現場】《文建會八八災後社區組織重建審查會徵選系列 1 》第二分區高雄-現場圖說

(文/蘇之涵、圖/胡梓筠 )前情提要:請先參考前期電子報內容。

在台灣最古老的學校之一-高雄縣旗山國小(現為旗山生活文化園區)裡,文建會八八災後社區組織重建第二分區審查會於4/20進行了一整天,14個提案的社區裡,一共有13個社區出席,預計將選出4到10個社區,針對其提案給予補助及輔導,最後的甄選結果將於5/1公佈。(圖1/評審們在正式開始審查之前,先開會前會說明審查原則,也由社區工作站說明各社區輔導情形)

在台灣最古老的學校之一-高雄縣旗山國小(現為旗山生活文化園區)裡,文建會八八災後社區組織重建第二分區審查會於4/20進行了一整天,14個提案的社區裡,一共有13個社區出席,預計將選出4到10個社區,針對其提案給予補助及輔導,最後的甄選結果將於5/1公佈。(圖1/評審們在正式開始審查之前,先開會前會說明審查原則,也由社區工作站說明各社區輔導情形)第二分區,也就是以高雄縣受災區為行政範圍的提案以社區組織整備與運作和防災相關議題為大宗,許多社區均提出了義工組織、社區地圖的繪製、防災機制設置與培訓、以及社區文史料的建置等目標。其中也有部分結合當地產業特色的行銷,例如旗山鎮南新社區發展協會的香蕉新樂園與甲仙鄉大田社區發展協會的竹仔鼓文化,現場的成果展示相當吸引目光。

(圖2/討論中的評審們)審查過程中,來自不同領域的評審各自以其專業經驗給予發展社區建議,實際操作層面的詢問像是社區活動場地的產權及使用年限、經費預算的使用方式與開支比例、未來社區動員的成效、本次提報企劃與以過往提案的區隔,或是防災機制的完整與落實程度等;而評審也會針對各社區目前所面對的問題給予適當的調整方向,例如社區資源盤點的重要性、社區特色定位、如何在有限的資源裡發展重點目標。

(圖2/討論中的評審們)審查過程中,來自不同領域的評審各自以其專業經驗給予發展社區建議,實際操作層面的詢問像是社區活動場地的產權及使用年限、經費預算的使用方式與開支比例、未來社區動員的成效、本次提報企劃與以過往提案的區隔,或是防災機制的完整與落實程度等;而評審也會針對各社區目前所面對的問題給予適當的調整方向,例如社區資源盤點的重要性、社區特色定位、如何在有限的資源裡發展重點目標。 (圖3/進行簡報中的高雄縣六龜鄉興隆社區發展協會)社區營造員的角色在本次評選中亦是一大重點,除了提報的書面自傳,如何讓評審們在數十分鐘內對於企劃推動的核心者有進一步認識,對評審們以及甄選社區雙方都是一大考驗。此外,公部門代表對於已經擁有其他單位資源的社區,亦會特別了解其未來多份資源的運用方式,是否能夠妥善安排多份資源也是審核的重點之一。

(圖3/進行簡報中的高雄縣六龜鄉興隆社區發展協會)社區營造員的角色在本次評選中亦是一大重點,除了提報的書面自傳,如何讓評審們在數十分鐘內對於企劃推動的核心者有進一步認識,對評審們以及甄選社區雙方都是一大考驗。此外,公部門代表對於已經擁有其他單位資源的社區,亦會特別了解其未來多份資源的運用方式,是否能夠妥善安排多份資源也是審核的重點之一。第二場審查會(為第四分區)即將在4/22於台東縣南島社區大學發展協會展開,請繼續收看我們來自現場的消息。

【重建消息 2 】99 年度莫拉克風災重建區原住民部落文化創意產業輔導團隊採購案

(資料來源/文建會)

莫拉克颱風挾帶超大豪雨,對屏東縣、台東縣、高雄縣、南投縣、嘉義縣等5個縣市所轄原住民鄉鎮地區,造極大災難,亟待政府及社會各界投入資源,協助當地部落進行各項重建工作,原住民部落具有豐厚之文化元素,爰有必要從文化產業面向,協助其進行重建,提升產業轉型發展。

在這次劇烈的災害中,許多原住民部落和長期依存的土地產生了斷裂,而在不得不的或短期或長期的遷移規劃中,文化脈絡及人文環境也面臨改變。此外,經初步調查,各部落原本之產業結構多為農糧產業、少部分兼有發展觀光業,並大多面臨在地就業機會匱乏、年輕人外流之景況。

因此,本採購案輔導團隊在災區文創產業重建中所扮演的角色,不僅是要提供重建區原住民部落發展文創產業的各種協助,更希望藉由文創產業觀念的推動與教育訓練,協助災民產業轉型並藉此進行心靈重建及鏈結既有文化脈絡。

*履約期限:自決標之次日起至99年12月10日止。

*經費預算:以新台幣290萬元(含稅)為上限。

*截止投標時間:99/04/23 17:00

*開標時間:99/04/23 18:00

*開標地點:100臺北市中正區北平東路30-1號2樓(本會201會議室)

*收受投標文件地點:100臺北市中正區北平東路30-1號2樓秘書室

*本採購案如有任何疑義,請與本會承辦人 第一處蕭輔宙聯繫

*電話:(02)3343-6319,本會地址:台北市北平東路30-1號

*相關聯結:文建會 連結

【社造大小事 2 】六星級的綠色社區--北投奇岩過生活的好所在

(文/陳憶潔)

奇岩是行政院文建會指導「台灣健康社區六星計畫」裡的社區,暫且說他是「六星級」的吧!

這次主要是分享奇岩社區的白天風景,上次來這邊參訪已經晚上了,沒辦法看見奇岩的整體模樣,真是可惜,所幸志彬大哥在奇岩社區有講課要上,在上次奇岩社區參訪之後,順利產出一些文章寫部落格上,獲得不錯的迴響,之後電子報出刊後有轉寄給奇岩社區協會,他們說要放在6月的日出奇岩刊物上,真是令人害羞的一件事情。

這(4/13)一早下著大雨,它讓我在前去北投的路途格外辛苦,只顧著騎車也沒空暇好好看看街道風景。下雨的奇岩社區很寧靜,幾乎沒有人會出來走動的樣子,崇德社區活動中心已變成區公所接管,所以要是沒有人來借用,更顯得現場毫無人煙的畫面,好在後來天空出了大太陽,這讓我有機會在週遭走走看看。到處都是大樹、綠草皮,居民大門口設計也別有心裁,看起來頗像日本社區風格設計,但若認真說起來設計的質感來是略弱一籌,因為有一種刻意的感覺,也有不親近的感受,就像某個高級社區的別墅一樣吧!

崇仰公園的頂埤生態池在2006年後來的整修,污水與泥水打造成生態池,讓生態池活絡起來,早期是要作為灌溉用埤塘,經過200多位民眾參與讓頂埤再度活化,週遭有野鳥鳴叫,悅耳也宜人,據調查本區昆蟲與爬蟲類共有31科104種,植物有86科217種,在這小小的地方竟然蘊藏著這麼多的生物,真的很棒不是嗎?

崇仰公園的頂埤生態池在2006年後來的整修,污水與泥水打造成生態池,讓生態池活絡起來,早期是要作為灌溉用埤塘,經過200多位民眾參與讓頂埤再度活化,週遭有野鳥鳴叫,悅耳也宜人,據調查本區昆蟲與爬蟲類共有31科104種,植物有86科217種,在這小小的地方竟然蘊藏著這麼多的生物,真的很棒不是嗎? 沿途中崙仔溝溝圳穿透地底下,對房子而言真的是我家前面小河,後面有山坡,上游的溝圳清澈可見底,中游地方漸漸有被排放廢水的味道,但聽志彬大哥說目前模樣和味道已經比以前好多了;北投也開始開發是個不爭的事實,越靠近捷運站的土地已經即將興建大樓(近16公頃),想起接近山坡上的平樓與簡單樓房,說真的有點格格不入,已準備開發的生態社區,讓人感到無奈又不捨。

詳細全文

*延伸閱讀:

【參訪分享】"北投奇岩社區"讓大家看見「媽媽力量真偉大」

【續】北投奇岩社區參訪後之關鍵問題

【重建觀點 】重建之路似近又似遠

編按/最近在八八重建議題中,隨著重建完工日子逼近,最為水深火熱的議題就是環繞在:永久屋、大愛村、遷村這幾個議題,其中分為:霧台鄉阿禮、吉露、佳暮、伊拉以及三地門鄉德文、達來等六個部落的魯凱族及排灣族鄉親所聲明的「長治分台遷村案的三個問題和二個建議」;或者是「嘉蘭:重建趕進度,拆散原生部落?」,會發現這些議題中,取得平衡是多麼困難的事;不少學者、族人也會擔心「太和、樂野永久屋基地 安全堪虞」這種情形,這幾天即將開始的「慈濟:預計本週六日進行魯凱永久屋動工典禮」,也讓不少人感到憂心忡忡,也許「總統要看到八月八日完工,是否看到了災民的無奈?」,但也怕是「嘉蘭:重建趕進度,拆散原生部落?」,連地名、路名、教堂數量這些也相當具爭議性,其實最害怕的就是政府與慈善機構想「搓圓仔」就抹平了事情,以不鬧大事情為己任。

編按/最近在八八重建議題中,隨著重建完工日子逼近,最為水深火熱的議題就是環繞在:永久屋、大愛村、遷村這幾個議題,其中分為:霧台鄉阿禮、吉露、佳暮、伊拉以及三地門鄉德文、達來等六個部落的魯凱族及排灣族鄉親所聲明的「長治分台遷村案的三個問題和二個建議」;或者是「嘉蘭:重建趕進度,拆散原生部落?」,會發現這些議題中,取得平衡是多麼困難的事;不少學者、族人也會擔心「太和、樂野永久屋基地 安全堪虞」這種情形,這幾天即將開始的「慈濟:預計本週六日進行魯凱永久屋動工典禮」,也讓不少人感到憂心忡忡,也許「總統要看到八月八日完工,是否看到了災民的無奈?」,但也怕是「嘉蘭:重建趕進度,拆散原生部落?」,連地名、路名、教堂數量這些也相當具爭議性,其實最害怕的就是政府與慈善機構想「搓圓仔」就抹平了事情,以不鬧大事情為己任。 那麼,現場實況呢?

那麼,現場實況呢?許多族人與關心此議題的朋友們,在網路上宣達著一些消息,由「台灣原住民族部落行動聯盟」傳達如下:

「(4/20)剛才阿里山傳來訊息,原先預定的來吉、樂野、山美於原鄉的遷居地,歷經數月政策反覆變化後,目前皆受到擱置或否決,若情勢發展下去,將有1/3的鄒族人被迫離開原鄉,到山下的永久屋定居。鄒族人準備本週六(4月24日),要在阿里山封路進行抗爭,請朋友們是否能先把時間騰出來,屆時如能上山一起行動,將對鄒族的未來有很大的幫助。部落的人正在開會,請莫拉克的記者先將這訊息向外發送,具體消息將會再通知大家,敬請備戰!」(by小非)

「同一天在那瑪夏鄉的南沙魯村,在長期的努力之下終於獲得避難屋的興建許可,雖然戶數未達預期,但是也是高雄縣原鄉重建工作的第一步。結果兩個地方的活動居然撞期,看來要做分工才能都兼顧到了。還請這兩個行動的聯絡人能夠盡快送出具體訊息,好讓大家能夠分配與協力。」(by金惠文)

如此真實的現場實況,聽起來都如此相當緊迫,何況是當事者的族人們的心情壓力呢?災害過後,家園難免已走了樣,無論是實體的重建、還是心靈上的重建,確實是無法回到過去一模一樣的景色,想必須做出退讓,想必須要更多同理心,但不是產生會讓人委靡的同情心,在過程裡人們因為參與才會產生認同感,唯有自己站起來,才可以達到最好的目的;捐款人的憐憫與愛心,記者的報導角度或立場,族人的訴求與原則,慈濟本身的決定與影響,政府的權力與心態,牽扯到越多的人,「心」就不平了,重建之路雖遙遠與困難,但還是只能衷心的希望大家都能克服這一切。

*延伸閱讀:

【災後半年】永久屋不是最重要的事

【災後半年】原民想回家、【災後半年】慈善有界線