【南方】試論戰後臺灣關於霧社事件的詮釋(上)(周婉窈)─南方電子報─智邦公益電子報

enews.url.com.tw · January 27,2014編輯手記

「霧社事件」去年已屆滿八十週年,魏德聖導演拍攝《賽德克‧巴萊》即將於今年九月上映,製作團隊近期公佈了第一波預告片,引起各界熱烈討論,許多討論內容也反應了台灣社會對「霧社事件」有不同認知、不同詮釋。周婉窈教授特地寄來這篇去年發表的文章,希望讓大家以更完整的面向認識「霧社事件」。因篇幅有限,將分兩次刊出。 (本文責任編輯:周馥儀)

南方電子報

出刊日期:2011/07/04

創刊: 1995 年 5 月 24日

執編:周馥儀 、邱月亭 顧問:張育章、張釗維、 陳文瀾 創辦人:陳豐偉

編輯部信箱 :: 首頁 訂閱∕退訂南方電子報 姊妹報:南方人文報 閱讀來稿:blog 模式∕南方文章海

主題文章

※「南方」歡迎各界投稿,投稿信箱為editor@esouth.org 。以下文章均不代表「南方」立場,如有正式回應,希望南方電子報刊出,請註明「投稿」寄到投稿信箱。活動訊息請寄到south@esouth.org

試論戰後臺灣關於霧社事件的詮釋(上)*

(本文發表於《臺灣風物》2010年9月)

作者:周婉窈(台灣大學歷史系教授)

一、前言

二○○八年臺灣重要社會現象之一是,一部低成本(約五千萬臺幣)拍的國產電影《海角七號》席捲臺灣,從八月二十二日上片到十二月十二日首輪下檔,創下全臺五億三千萬元的票房。臺北市的票房,在臺灣電影史上僅次於好萊塢電影《鐵達尼號》。(註1)

由於《海角七號》的大賣座,導演魏德聖突然間成為家戶喻曉的人物,人們也才注意到,原來《海角七號》是魏導演為了拍攝《賽德克‧巴萊》絕地逢生的籌款辦法。《賽德克‧巴萊》是魏導演從一九九七年開始就想拍攝的影片,以霧社事件為主題。二○○三年他貸款二百萬拍攝了五分鐘的試拍片,也於二○○四年二月發動網路募款,但效果有限,年底募款期限結束,才募到約四十五萬元。(註2) 二○○七年六月五日,在一封網路公開信中,魏德聖寫道:「過了4年,那5分鐘的[短片]証明並沒有為賽德克巴萊帶來機會。於是……有了海角7號……終於,海角7號為賽德克巴萊帶來入場券。捧著海角7號的營收,我們買下了那張門票,走向12年來最大的夢想。」(註3) 換句話說,魏德聖導演為了實現拍攝《賽德克‧巴萊》的夢想,最後決定拍一部可以賣座的「低成本電影,完全商業傾向的熱鬧類型。……在行銷上:企業品牌結合、音樂市場結合、日本市場結合、大陸市場結合、企業擴張收視族群的年齡層。一定要來個面面俱到,運作成一部真正高票房、高收益的電影……」,(註4) 那就是《海角七號》。很令人驚訝的是,《海角七號》竟然大大賣座,(註5) 於是乎魏德聖的《賽德克‧巴萊》之夢有了落實的機會。

在賽德克語中,賽德克(Seediq)意為人,巴萊(bale)是「真正的」,「賽德克‧巴萊」(Seediq bale)就是「真正的賽德克」、「真正的人」。電影《賽德克‧巴萊》於去年(2009)十月二十八日開鏡,預定明年(2011)夏天上映,趕不上今年霧社事件八十周年紀念。我們在這裡不擬談論魏德聖的《海角七號》,也不擬討論《賽德克‧巴萊》本身,但以霧社事件馬赫波頭目莫那魯道(Mona Rudo)為主角的大成本影片,在這個時候「終於」出現,未始不是時代和社會的反映。從《賽德克‧巴萊》的五分鐘短片中,我們可以看得出魏德聖導演試圖從賽德克族的文化來詮釋莫那魯道及其族人的浴血抗日。換句話說,魏導演似乎採取了一個比較「內部」的觀點。這樣的觀點之所以可能,顯然不是魏導演一個人思索的結果,而是一個漫長歷程的里程碑。本文以魏導演和他正在拍攝的影片作為一個引子,真正想討論的是,這樣一個歷程及其在知性上給予我們的啟發。

霧社事件發生於一九三○年十月二十七日,延續兩個多月,導致參與起事的霧社六社原住民幾乎舉族滅絕。關於霧社事件的書寫、論述和研究,從戰後到現在累積不少作品,其間有很大的變化。這些變化是不同群體、不同世代、不同部落(和性別),及其和不同的政治、社會、文化條件交錯的結果。

本文不擬討論戰後臺灣關於霧社事件的所有記述,只選取在詮釋上比較具有代表性的專著,一般報章雜誌的文章不在論述之列,文學方面只限於涉及本題旨的少數作品。在日本,以日文書寫的相關論著非常多,但那非得從另外一個歷史脈絡來予以分析,因此,除非必要亦不在本文論述範圍之內。

二、本事:霧社事件梗概

在本節,筆者擬簡單敘述霧社事件的梗概,以作為討論過去關於此一事件之詮釋的基礎。以下是截至目前為止關於霧社事件比較常見的敘述,筆者盡可能補充新訊息和新觀點,但必須承認,我們仍在期待更全面、更精確、更細緻的敘述。在提供「本事」之前,有必要說明泰雅族和賽德克族的分類情況,以免引起混淆。

二○○八年四月二十三日賽德克族從泰雅族中獨立出來,成為臺灣原住民族第十四族。該族三語群族人對中文音譯為「賽德克」的族名,在聲(腔)調上有三種不同的發音(念法),即Sediq、Seejiq,以及Seediq,以下除非必要,採原住民族委員會的正式寫法「Sediq」。在正式獨立之前,賽德克族被當成泰雅族之下的一個亞族,另一亞族是泰雅族。這是沿用日本時代的官方分類,雖然有個別的人類學家主張賽德克族和泰雅族在語言、自稱、起源傳說等有所不同,應該分成兩個系統。這個混淆其實並不複雜,目前最令社會一般人困惑的是,太魯閣族的問題了。

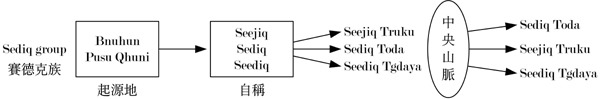

太魯閣族於二○○四年一月十四日從泰雅族中獨立出來,成為臺灣原住民族第十二族。究實而言,太魯閣族也是賽德克族,在幾百年前遷移至中央山脈之東。「理想上」,太魯閣族應該和目前的賽德克族一起從泰雅族中獨立出來才對,但因複雜的因素而先行獨立。在這裡,我們不擬討論這個情況,那是祖居地與移居地賽德克族之間要解決或不解決的問題;族群認同牽涉到人群內部的自我界定,不是外人從「血緣」所可單方面決定的。賽德克族內部分為三個語群:Sediq Truku、Seejiq Toda、Seediq Tgdaya,「太魯閣族」內部也有這三個語群。目前這三個語族的漢字音譯寫法不甚統一,本文暫採與原音比較近的寫法:德路固(Truku)、德固達雅(Tgdaya)、都達(Toda)。Truku即太魯閣,Toda長期以來作「道澤」。下表為賽德克族分支示意圖:(註6)

霧社事件的起因,由於起義的一方或死或逃,在歷史的舞臺失去發言權,根據日本政軍警資料的綜合分析,約可從三方面討論之:一、勞役剝削問題,二、原住民與日人婚姻問題,三、馬赫坡社頭目的不滿。究實而言,這些只是近因,賽德克諸社之所以蜂起抗暴,應該考慮到更根本的因素,如日本人侵入原本自成世界的賽德克族領域,沒收族人狩獵用槍枝,駐守在部落的日警逐漸取代原部落頭目的地位,在此情況下固有的傳統慣習律法(Gaya或gaya)遭到空前未有的嚴重破壞。這些更深層的分析有待將來研究者共同努力了。以下略述日方認為的三大近因。

勞役問題可以說在霧社群族人中普遍引起不滿。事件發生前,霧社一地的原住民被動員從事頻繁的勞役,大都為建築、修繕工事。勞役過重,接連不斷,警方威逼濫使,怨聲載道。勞役即使有償,也常遠低於應得之資,再者,原住民雖習慣預支薪資,卻不善計算,警方帳目不清,或存心欺騙,引起原住民不滿。事件發生前,霧社小學校寄宿宿舍建築工事正進行中,警方動員了賽德克諸社和其他社群,拖運木材,由於途中各族壯丁常須借宿他社,製造彼此接觸、串連的機會,遂能化激憤的群情為共同行動。

原住民與日人婚姻問題,是指原住民婦女嫁給日本警察而滋生出來的問題。日本領臺之初,為了了解「蕃情」(番情),以利統治,鼓勵警察娶各社頭目或有地位者之女兒為妻。這些警察往往在「內地」(日本本土)已有妻子,因此就近而娶的原住民妻子就成為「內緣妻」——法律不承認,但有婚姻之實的妻子。此類結合難得善終,女方常被拋棄。領導霧社事件的馬赫坡社頭目莫那魯道的妹妹,也嫁了日本巡查近藤儀三郎,數年後丈夫因故行蹤不明。貴為頭目之妹,竟遭人拋棄,族人莫不憤恨。霧社最高權力者是警察單位霧社分室主任。當時的主任佐塚愛佑警部娶了白狗群馬希托巴翁社頭目之女,是位泰雅族女婿。(白狗群屬今泰雅族,在事件發生後站在官方這邊。)佐塚在事件中遭難,有一半泰雅族血統的女兒佐塚佐和子,日後在日本成為名歌手。

要說霧社事件,不能不提莫那魯道。要提莫那魯道,非得說明當時霧社的族群分類。霧社分室所管轄的原住民分為四大部族:德路固群、道澤群、霧社群、萬大群,前三群屬於賽德克族,萬大群屬泰雅族。各群由若干社組成,霧社群共十一社(原本有十二社,但在起事的時點已減為十一社),(註7) 一起舉事的有六社:Mehebu、Truwan、Gungu、Drodux、Suku,以及Boarung;Mehebu(馬赫坡)社即是帶頭的一社。據官方之描述,馬赫坡社之頭目莫那魯道「性慓悍、體軀長大、少壯起擅長戰術」、」「勢大威大,霧社番人無出其右者」。(註8) 然而,莫那魯道和官方扞格不入,頗多過節。前面提過,莫那魯道的妹妹嫁了日本警察,卻遭遺棄。莫那魯道曾兩度和他社計畫謀反,皆被告發,此外還有一些摩擦,不過最直接的導火線是,一九三○年十月七日上午,日本巡查吉村克己等人經過馬赫坡社,當時社中有一對男女正在舉行婚宴,吉村等人入內參觀。莫那魯道的長男達多莫那在場幫忙殺牲,他拉住吉村的手,強拉吉村入宴,誰知吉村嫌酒宴不乾淨,雙方執拗間,吉村竟然用手杖打達多莫那的手。在達多莫那,這是莫大的侮辱,於是毆打吉村。事後,莫那魯道屢次到駐在所請求官方予以穩當的處置,但遲遲不見處理。莫那魯道擔心受到嚴懲,損害身為頭目的威望,也擔心地位被取代,因此利用眾人對勞役之高度不滿,決定舉事。莫那魯道原本冀望十一社都能參與,但最後只有六社參與。我們從決定舉事之後的布局,如切斷聯外電線和道路,同一時間攻擊各駐在所,並選派族中菁英攻占霧社分室奪取槍械和彈藥,採由遠及近的圈圍襲擊法,不能不說反映了舉事前的縝密規劃和戰略思考。(註9)

舉事的日子訂在十月二十七日,該日是霧社每年舉行盛會的大日子,分室轄下的十個學校和教育所,集合在霧社公學校舉行學藝會、展覽會和聯合運動會。來參加的日本人不下二百餘人,郡守依例蒞臨指導,這是霧社事件發生時,能高郡郡守赫然在死亡之列的原因。舉事的霧社群族人在當日清晨分路襲擊各駐在所(派出所),並在八時左右襲擊霧社公學校觀禮的警察和民眾。公學校運動場,一時血肉飛濺,變成慘絕人寰的修羅場。逃到校長宿舍避難的日本人婦女孩童被圍殺殆盡,幾位倖存者躲在死人堆裡,十餘位兒童在一位巡查夫人的帶領下,擠在廁所間,熬過兩天兩夜後方才獲救。據事後統計,各地日方死亡人數總共一百三十九人(男86名,女53名)。

霧社群族人雖然一時取得勝利,但等官方的軍警援助到臨時,便很難抵擋得住。限於篇幅,無法細述日方軍警圍剿起義諸社族人的經過,簡言之,日方軍、警救援和討伐行動於十月二十八日開始,到十二月二十六日才告結束,前後幾乎花了兩個月。起事的霧社六社,戰死、自殺、病死和燒死共六百四十四名,內男三百三十二名,女三百一十二名;六社總人口一千二百三十四名,減少一半以上。至今我們還可以從照片上看到吊死樹上的原住民婦女,狀極慘怖。莫那魯道在逃亡過程中舉槍自決,兩個兒子一戰死,一自縊。此一事件,雙方婦女兒童死亡甚多,舉家罹難者不在少數。

殖民統治當局動用軍警征討反抗的賽德克族,有兩件事值得在此附加一筆。首先是,當時盛傳日方在征討過程中使用了國際禁用的毒瓦斯。此事真相如何,學者間莫衷一是。其次,日方軍警討伐過程中,得力於「味方番」甚多。所謂「味方」就是友好同盟的意思,也就是利用和官方關係友好的原住民來圍剿起義的原住民。更令人怵怖的是,翌年四月「味方番」道澤社在當局的縱容下,大舉襲擊霧社事件倖存者,殺害二百一十四名,導致「反抗番」人口二度銳減,只餘二百九十八人,其後被強制遷居川中島(今仁愛鄉互助村清流部落)。該年十月當局又逮捕二十三名部落男子(15至55歲,加上巴蘭部落15名,共38名),在慘遭酷刑後處死。至此,集中於川中島居住的「反抗番」可說只剩老弱婦孺了。

最後,我們不能不提及重要人物花岡一郎和花岡二郎。花岡兩人出身霧社群荷歌社,沒有血緣關係,婚後成為姻親。他兩人在共學制度實施後,都進入日本孩童就讀的埔里小學校唸書;一郎(Dakis Nobing)卒業於臺中師範學校,就任巡查一職,二郎(Dakis Nawi)則在高等小學校畢業後擔任警手(地位次於巡查)。兩人分別娶了同社姑娘川野花子和高山初子。初子是荷歌社頭目的女兒,花子則是頭目妹妹的女兒,兩人同樣在埔里小學校唸過書。簡言之,二位花岡及他們分別取的妻子花子和初子,都是日本人造就出來的高度日化的原住民。一郎據說對被派任巡查,感到不愉快——他原可當教師。但二郎似乎未曾流露對官方的不滿。族人決定謀反時,兩人似乎未被報知。不過,根據後來的調查報告,事發後,一郎顯然多少有所參與。一郎夫婦與二郎,最後都自殺了。二郎宿舍牆壁上貼有一紙遺書,(註10) 係以毛筆揮灑而成,出以二人之名義,但誰寫的有疑義。文曰:

花岡兩人,吾等不得不告別人世。番人之激憤,蓋因勞役過多方才引發此一事件。吾等亦為番人所捕,不知如何是好。昭和五年十月二十七日上午九時,由於番人守住各方,郡守以下職員全部死於公學校。

一郎切腹自殺前在運動會手冊上用鉛筆寫下寥寥數語:「花岡,在責任上,越考慮越覺得非如此做不行。在這裡的是全部的家人。」(註11) 一郎夫婦帶著一個月大的兒子自殺,在其鄰近,二郎和其他二十位族人一起自縊於稱為dara(楓)的大樹上。花岡二人即使沒參與舉事,最終還是選擇和族人一起承擔共同的命運。從他們的遺言中,我們似乎可以感受到一種深沈的無奈——既不得不忠於自己的族群,又感到必須對日本人表白什麼似的。

十月底抗暴族人遭到陸軍飛機轟炸,二十餘人被炸死,莫那魯道率領番丁和家人逃到馬赫坡岩窟,日軍繼續空襲。莫那魯道在殺死家人後,帶著38式騎槍,獨自到深山自盡,據說是要到日本人找不到的地方自殺。長子達多繼續和族人奮戰,他的次子巴索早先中彈受傷,請戰友將之殺死,長子達多在與家人喝酒唱歌,互相訣別後自縊。

以下是霧社事件「遺緒」簡表

1932日本人於霧社設立「霧社事件殉難殉職者之墓」(紀念碑)。

1933 莫那魯道遺體為獵人發現。

1934 莫那魯道遺骸,於能高郡役舉辦之工程完竣展覽會中,置於玻璃櫃展示,其後送至臺北帝國大學土俗人種學研究室陳列。一度移至醫學部解剖學教室,其後移至考古人類學系。

1937 川中島創設「川中島社祠」,供族人祭祀。

1950在高永清(中山清)倡議下,改川中島社祠為「餘生紀念碑」。

1953 立「霧社山胞抗日起義紀念碑」及「碧血英風」牌坊。(紀念碑后面有楊肇嘉撰「霧社起義戰歿者紀念碑記」)

1970 以「內政部令」表彰「莫那奴道(即張老)於日據臺灣時期(相當民國十九年)領導本鄉霧社山胞起義抗敵……」。

1973 莫那魯道骸骨由遺族從臺灣大學考古人類學系迎回霧社安葬。

1974立「莫那魯道烈士之墓」碑及碑文。

1995 立莫那魯道銅像於「霧社抗日事件紀念碑」園區。

三、抗日民族主義下的霧社事件

霧社事件在日本統治時期震驚帝國內外,對日本在臺統治,尤其是原住民政策(歷史現場的用語為「理蕃政策」),衝擊很大,當時的官方調查與輿論報導非常多。本文旨在討論臺灣脫離日本殖民統治納入由中國國民黨代表的中國統治之後,在臺灣關於霧社事件的書寫或論述情況。在前殖民國的日本,以日文從事的歷史研究或文學創作,為數甚夥,無法一一介紹,(註12) 在這裡只選取對臺灣最有直接影響的作品予以討論,如旅日學者戴國煇編著的資料與史料集(詳後),以及少數論著。

戰後臺灣由於統治當局實施強硬的語文政策,也就是以中文為官方和教育語言,思想、學術與文化一概以中文為表達工具,導致臺灣社會在語文傳承上的嚴重斷裂。其結果是,在日本統治時期完成教育者,絕大多數無法用中文表達,日後能用中文表達者,多數又無法閱讀日文資料,以及以日文撰寫的研究和文學作品,造成世代之間在認知上對臺灣之過去產生巨大的差異與隔閡。除了語文問題之外,統治當局(尤其是1950年以後)強力主控思想、教育和文化事業,非主流的看法和論述,空間非常小。在這種時代氛圍底下,臺灣的過去,不惟不受到重視,即使受到重視,也幾乎只有一種理解方式。

戰後最早奠基於大量日文文獻來書寫霧社事件的人士,首推劉枝萬。劉枝萬生於一九二三年,埔里人,在臺灣完成公學校教育,之後前往日本本土接受中學校和大學教育,戰後返回臺灣。劉枝萬就讀埔里公學校一年級時,發生霧社事件,消息傳來,學校馬上停課,當時盛傳高砂族已殺到埔里北門的臺車站。他剛升五年級時,能高郡役所新廈落成,舉辦「工程完竣紀念展覽會」,會中展示莫那魯道的骸骨和番刀等遺物,他也去看了,十二年後(1946)他又在臺灣大學金關丈夫的解剖學研究室看到莫那魯道的骸骨。可能霧社事件對他衝擊很大,戰後初期從日本留學歸臺後,劉枝萬就著手進行該事件的研究。(註13)

劉枝萬在一九五○年代完成〈霧社事件〉一文,收錄於氏編《台灣日月潭史話(附霧社事件)》一書中,當作附錄。這本書是線裝鋼板油印本,出刊年代不明,編後注記「民國四十年八月六日編者識於埔里」,只發行二百部,可以推想閱讀人口不多。(註14) 這篇文章後來大幅度改寫,收錄於劉枝萬著,《南投縣革命志稿》(註15) 之第三篇「高山族之抗日」,構成該篇第二章(即最後一章)「霧社事件」(頁290-352)。本章分為五節:前言、原因、戰況、影響、資料。資料(即參考書目)部分長達七頁(頁346-352),取材相當廣泛豐富。戴國煇認為,在一九六○年的時點,此份資料和文獻目錄是最完備的。(註16)

劉枝萬的〈霧社事件〉,礙於地方志寫作格式,正文本身未加注釋,但整體來說,頗為嚴謹。他的寫法比較傳統,沒有太多個人的看法和議論。他將霧社事件定位於「近代革命」和「山胞抗日史」,並且突出事前漢人巫金敦(日文文獻作巫金墩)對原住民的暗中鼓舞,(註17) 但這些用語或描寫占整篇文章之分量很少,通篇仍以敘述史實為主。由於劉枝萬所根據的史料絕大部分來自日本統治當局和相關的日本人士,觀點上自然有其限制,但那是時代的問題了。劉枝萬的〈霧社事件〉,在當時的環境之下,可以說是相當具有學術標準的作品,可惜流傳不廣。(此一長文在1951年由作者自印;1959年收錄於一般讀者不太涉獵的地方志中。)

劉枝萬的〈霧社事件〉是篇長文,以附錄和地方志之篇章出現,不是單行本圖書;以霧社事件為主題的單行本書籍一直要到一九七七年才出現。那就是陳渠川的《霧社事件》(註18) 和李永熾的《不屈的山嶽:霧社事件》(註19) 。在這漫長的二十六年之間,報刊雜誌持續可以看到相關文章,(註20) 還包括國立臺灣大學歷史學系楊雲萍教授的文章。(註21) 由於文章品質不一,篇幅不大,多數是隨筆文章,不在本文討論之列。在這裡筆者擬特別介紹陳渠川的《霧社事件》。

陳渠川的《霧社事件》獲得「教育部優良著作獎」,是以文學筆法來書寫歷史。(註22) 該書以花岡一郎為主角,將他塑造為抗日英雄,很多地方顯然出自作者的想像和演義,甚至嚴重不符史實,如如花岡一郎和二郎聯手痛斬霧社分室主任佐塚愛祐警部(頁192),且通書未附任何參考資料,整體而言,參考價值不高。不過,由於是戰後臺灣第一本關於霧社事件的專書,不少研究者仍將之列為霧社事件參考書目。(註23) 我們對陳渠川所知不多,推斷他在日本殖民統治時期接受教育,根據〈作者序〉,他曾於一九四二年九月到過霧社。(註24) 陳渠川畢業於新竹師範學校進修科,戰後在教育界服務四十一年。(註25) 為他寫序的是一位署名李丁的教育界人士,根據該序文,李丁是花岡一郎臺中師範學校的同學,「平素交情甚篤」,在霧社事件發生的半年前(1930年4月下旬),他因事到霧社,順道訪問花岡一郎。據他說,花岡「苦訴畢業後沒有被分派到學校教書,而被派到霧社擔任造橋鋪路的監工」,且不滿薪資上的差別待遇。(註26) 兩人見面的故事為陳渠川寫入《霧社事件》一書中(頁29),但顯然添加很多情節。

這本書基本上將霧社事件定位為中華民族主義的抗日壯舉。李丁在〈序〉中云:「如今,事隔已經半世紀,花岡一郎屍骨已寒,然而我還深深地為這位愛國、愛同胞的民族抗日英雄、慷慨就義、殺身成仁而哀嘆。」「總之,花岡一郎確實表現出我民族的凜然大義。」(註27) 作者陳渠川在〈後記〉中建議到霧社遊玩的旅客,在憑弔史蹟時,不要忘記向英靈如是禱告:「各位英靈們,請安息吧!你們的後代已得到最後的勝利了!」(註28)

陳渠川受限於當時的認知,自然無法了解霧社的原住民屬於賽德克族,不會自稱泰雅(泰耶魯)。在他的書中,青年花岡一郎自語:「我是臺灣的山地人,我身上流著的是泰耶魯族的血液,是沸騰的血液。……」(頁27)花岡一郎和二郎自殺前,兩人高聲大喊:「泰耶魯族萬歲!臺灣萬歲!霧社萬歲!……」(頁217)陳渠川也寫道:「據泰耶魯族的傳說,他們是最早由中國大陸遷移到臺灣來的原始民族。」(頁171)三十三年後的今天,臺灣的一般讀者可能還是無法分辨這樣的書寫存在著怎樣的問題。賽德克族自認為是「賽德克」(Sediq或Seediq)是非常確定的,誠如Siyac Nabu(高德明)所說的:(註29)

我們賽德克族不是泰雅族!我們的語言,沒有「泰雅」這個字彙,我們的傳統不曾說:「我們是泰雅族」;而是傳統只認為「我們是賽德克族!」這才是真正過去我們所承襲的傳統認同。日本人隨便把我們劃歸在「泰雅族」裏,而賽德克族到現今仍然沒有權力(利?)被諮詢意見。我們賽德克族有三個語群:賽德克德奇達雅群、賽德克道達群、賽德克太魯閣群,我們決不是「泰雅族」!(原文係賽德克語,由Walis Ukan[張秋雄]翻譯)

以此,花岡一郎、二郎顯然不會自稱「Atayal」。賽德克族傳說祖先來自Bnuhun,是從Pusu Qhuni生出來的;Bnuhun指群山崇嶺中的某個區域,約當今日的白石山與牡丹山之間的大區域,Pusu Qhuni指座落在牡丹山鞍部的牡丹巨岩。泰雅族有兩個系統,一者傳說祖先來自Pinsbkan,一者傳說來自大壩尖山,皆無關乎中國。幸好終於開始有人能夠了解──我們在知性之路上走了多麼漫長而迂迴的一條路!(請讀者注意:Siyac Nabu作上述發言時,是2000年秋天,賽德克族尚未被認定為獨立的一族。)

何以陳渠川以花岡一郎、二郎為霧社事件的要角?值得進一步追究,是否和二郎遺孀再嫁的高永清在戰後擔任仁愛鄉鄉長有關,(註30) 姑記於此,待有心人查攷。總而言之,上述的國族論述(或是中華民族抗日史觀)可以說是戰後臺灣漢人書寫霧社事件的基調。這個趨勢一直到一九九○年都還相當強烈,例如該年出版的《碧血英風:霧社抗日事件六十週年紀念》,所收〈抗日烈士莫那魯道傳略〉以如下文字作結:(註31)

我政府為畛念莫那魯道烈士,轟轟烈烈抗日之精神以及堅貞不屈民族之志節,真是浩氣貫日,義薄雲天。因此,特撥鉅資,建築墳墓於其抗日之地。恭迎靈骨,禮葬於其故鄉,使忠魂英魄,有所憑依。亦足以彰我中華民族之精神,以昭烈士之節操,用慰忠魂,並勵來茲。

在這種國族書寫底下,我們很難期待霧社事件有何突破性的研究出現,何況新的一代研究者很少能自如運用日文材料。

一九八○年代關於霧社事件最值得注意的是,旅日臺灣學者戴國煇在一九八一年出版了《台湾霧社蜂起事件:研究と資料》一書,如書名所示,這是一本包括研究成果和相關資料的合集,全書600頁,「研究篇」收有九篇論著,「資料篇」收入四種重要史料,加上事件日誌(春山明哲編)、事件關係文獻目錄(河原功編),以及兩頁附圖。這本研究和資料集日後成為霧社事件最簡便的入手書籍,對霧社事件的研究起了重大作用。不過,在一九八○、九○年代的臺灣,使用者仍限於相當少數的學院中人,一直要到二○○二年國史館出版此書的中譯本(魏廷朝譯),(註32) 讀者群才逐漸拓展開來。臺灣的霧社事件研究,語文一直是重大的問題──在一九八○、九○年代,其實無論材料或書寫都還停留在中文和日文的階段,原住民語言問題尚未浮出檯面。

戴國煇編著的這本書,在一九八一年的時點,可以說是集日本研究霧社事件之大成,這在當時的臺灣是遙不可及的,不只是政治社會與文化思惟的框架所致,在語文訓練方面,臺灣受學院訓練能運用日文材料的新一代研究者尚未出現,而能自如運用日文材料的老一輩學者,則各自在自己的領域奮鬥(包括學習中文表達),似乎未[再]將目光投向此一事件。(註33)

戴國煇本身對霧社事件深感興趣,也做了頗為深入的研究,他人在日本,在觀點上和上述臺灣的主流國族書寫不盡相同,不過,基本上,我們可以說,他是在中國少數民族的大架構中思考霧社事件,但他同時也在該書的序文中提醒「同仁」,除了三大默契之外,還要有一個重要的立場。這裡的同仁指「台湾近現代史研究会」的成員,他們共同創辦了《台湾近現代史研究》。三項默契是:一、不期待(筆者案,原文「気構えないこと」,具體意指不清楚);二、希望不受「正統」與既存框架的約束;三、不把「政治」帶進研究會裡。另一項重要立場是;「不問國籍如何,目前的會員,不能也不該替臺灣的少數族群『高山族』(本來宜稱呼為Native Taiwanese或臺灣先住民,但似乎尚未成熟,因此本書使用現在中國大陸與臺灣共同用的漢語式表現──高山族),寫他們的反抗史。」他接著說:「我們預見在不很久的將來,從高山族社會內部,定會興起以少數民族自己所作的復權運動,以確立創造歷史的主體性為中心而追求自我認同的運動,並且也期望它的實現。」(註34) 戴國煇謙遜地認為,同仁的共同研究是為了將來的高山族寫作者鋪路。

在戴國煇期待的那個時刻來臨之前,我們看到臺灣內部開始浮現非主流的漢人的霧社事件書寫。可惜戴國煇先生無法活到那個看得見原住民自我書寫霧社事件的時刻。

四、來自學院外的「他者」的內部視野

一九八○年代距離日本投降、臺灣為國民黨所代表的中國所接收的一九四五年,已經三十五年至四十五年了,戰後出生、接受完整的黨國教育的新一代臺灣本地漢人已然崛起,他們是第一代(或第一代半)能夠用中文充分表達思想和感情的臺灣本地漢人。一九九○年代開始出現的霧社事件新觀點來自於這個世代,更值得注意的是,他們都不是學院中人。以下我選擇介紹的三位人士──鄧相楊、邱若龍、舞鶴,分別從報導文學、漫畫/紀錄片,以及小說的媒材呈現和過去非常不一樣的霧社事件。他們都是漢人,但嘗試從原住民的角度呈現霧社事件。

鄧相揚和舞鶴同樣生於一九五一年,邱若龍生於一九六五年。鄧相揚,南投縣人,從小在埔里牛眠山長大,中臺醫專醫事檢驗科畢業,在埔里基督教醫院服務期間,結交很多原住民朋友;執業醫檢所後,利用工作之餘,從事霧社事件,以及泰雅族、邵族、平埔族的田野調查。根據他自己的說法,一九八○年(29歲)霧社事件五十週年時,由於父親鄧阿潾交給他日治時期的霧社事件文獻和寫真帖,而開始投入霧社事件的田野調查和史料解讀工作。(註35)

就在鄧相揚投入霧社事件研究不久,一九八四年邱若龍從復興商工美工科畢業,那一年夏天,他「無聊得發慌,對於未來沒有太多想法,一個人騎著摩托車就到了霧社山區,交上了當地賽德克族的朋友」,透過這些朋友,他才逐漸接觸到霧社事件的一些資訊。當時正是原住民文化流失最厲害的時候,邱若龍開始動筆畫霧社事件的片段畫面,並一頭栽入田野調查中,從一九八五到一九九○年,邱若龍花了將近六年的時間,以漫畫的方式呈現他所認知的霧社事件。(註36) 邱若龍開始繪製《霧社事件──台灣第一部調查報告漫畫》,年紀才二十歲,這本書於一九九○年由時報文化出版,曾多版印刷;二○○四年改由玉山社出版,副題略微不同:《霧社事件──台灣第一部原住民調查報告漫畫》。

邱若龍的書,擺脫日本漫畫大頭小身的人物畫法,無論內容或形象都力求符合實際,是部嚴肅之作。(註37) 一般而言,學者若要了解霧社事件大都從日文文獻入手,邱若龍則是從賽德克族耆老的訪談和田野調查入手,因此,這部作品很大程度顯示賽德克族的內部觀點。在觀點上,至少有兩點異於之前的書寫,其一,決定起事是莫那魯道的兒子們,非他本人。其次,關於花岡一郎、二郎的描述分量相對少(相對於自陳渠川起,以花岡一郎為主角的書寫)。當然,最值得注意的是,在這部作品中,看不到中華民族主義的書寫,反而是作者有意引導讀者認識賽德克族的傳統信念(如文面、出草等),以及族人起而反抗日本人的社會文化因素。

這本漫畫書,在臺灣漫畫史上居於何等地位,我無從知曉,但就普及臺灣社會的霧社事件認知而言,相信起了很大的作用。舉例而言,一九九七年,魏德聖導演第一次看到這本漫畫書,他說:「我沒有辦法說明我當時翻騰的情緒」──意即受到很大的衝擊。第二年邱若龍打算拍攝紀錄片《GaYa:一九三○年的霧社事件與塞德克族》(GaYa應作Gaya),魏德聖積極毛遂自薦,遂得參與此一紀錄片的拍攝過程(註38) ──在這裡,我們看到漫畫《霧社事件》和電影《賽德克‧巴萊》之間的緊密關聯。

就在邱若龍默默繪製《霧社事件》漫畫書時,小說家舞鶴正沈潛於他的十年閉關思索期。邱若龍的《霧社事件》是從戒嚴倒數第二年(1985)繪製到解嚴第三年(1990);舞鶴從一九八一年至一九九○年,閉居淡水,讀了很多書,包括原住民的相關論著。一九八○年代末期到一九九○年代上半葉,臺灣社會和政治運動蓬勃發展,原住民族運動也風起雲湧,如火如荼進行著。一九九二年,舞鶴來到魯凱族的好茶部落(Kochapongan)及其上的廢墟古茶布安,他認識了在平地生活二十年後決定返鄉振興已大量流失的魯凱文化的奧威尼‧卡露斯,以及矢志用攝影機紀錄魯凱文化的漢人素人攝影家王有邦。

一九九五年舞鶴發表中篇小說〈思索阿邦‧卡露斯〉,一九九六年續寫另三章,一九九七年出版長篇小說《思索阿邦‧卡露斯》(元尊出版)。(註39) 我們為甚麼要在這裡介紹舞鶴的《思索阿邦‧卡露斯》?原因有二,其一,這是漢人作家充分意識到自己是原住民的「他者」,卻盡量嘗試以「他者」之眼傳達原住民(卡露斯的魯凱族)內在世界的作品;其二,在《思索阿邦‧卡露斯》一書中已經透露出作者在思索魯凱族文化的同時,也在思索霧社事件(頁153-157;麥田版本,2002);其三,在舞鶴的創作生涯中,《思索阿邦‧卡露斯》可以說是《餘生》的前奏曲,而《餘生》則是一部以霧社事件的「餘生者」為書寫對象的小說,是有關霧社事件的重要「另類書寫」。舞鶴的《餘生》於一九九九年出版,可說總括了霧社事件發生後約七十年的政治社會演變,以及在這些巨變和事件後遺症的交錯影響底下,事件餘生者及其後裔所受到的深層衝擊,觸及了霧社事件精神面的問題。

舞鶴的《餘生》,文字怪異(其實讀慣了就不怪異),可能一般讀者很難讀下去,在這裡,我不擬談論這本小說的文學價值,一方面和題旨無關,另一方面評論文學不是筆者的專長。我特別想提的是,《餘生》突破了過去漢人對霧社事件的文學書寫,說「突破」還是客氣的講法,其實完全是不同境界的東西。過去漢人的霧社書寫,摻雜很多遠離事實的想像,比如張深切的影劇小說《遍地紅──霧社事件》(1961),(註40) 不要說很多地方不符合史實,還創造一位漢人知識分子朱辰同,深入霧社,策動並指導莫那魯道等人起而反抗日本人。這位朱辰同告訴霧社族人說:「……所以我勸你們需要保持鎮靜,要有組織和計畫,並且要和我們平地人連絡合作,等到時機成熟了,才可以發動,殺死日本人,把日本人趕出臺灣!」在日本軍機投下疑似毒瓦斯之物時,他還會跟莫那魯道解釋:「他們打不過我們,竟使用慘無人道的毒瓦斯、燒夷彈等等,這些事實全世界都已經知道了……」。(註41) 十餘年後,鍾肇政出版《馬黑坡風雲》(1973),(註42) 在對賽德克文化的了解上,顯示比張深切更切合實際(當然錯誤在所不免),可惜小說以花岡一郎、二郎和莫那魯道父子秘密合作對抗日本人為主軸,於是有這樣的情節:花岡一郎和二郎在事件發生前十餘天,每晚從霧社分室偷出三八式步槍,以訓練賽德克族人熟悉其用法。一郎、二郎自殺之後,莫那魯道抵達現場,在二十二具屍體之前,「這位從不動情的一世英雄,讓熱淚雙雙泉湧,滂沱而下」。(註43) 雖然小說可以根據歷史事實加以變形創作,但若遠離史實過遠,且造成認知上的實質落差(如花岡與莫那的合作),是否妥切?這是值得我們思考的。況且就創作原意來說,鍾肇政的目的仍在幫助讀者「瞭解事件的原貌」,(註44) 以此,筆者不得不認為這樣的書寫有其問題。

舞鶴不是坐在書桌前想像霧社事件,他事先研讀很多材料,更在一九九七冬天、一九九八秋冬兩度在清流部落租屋居住,從事獨創一格的舞鶴式「田野調查」。以這本書出版的一九九九年的時點而言,舞鶴對霧社事件、第二次霧社事件,以及川中島餘生歷史的了解,遠遠超過他的時代,甚至比許多臺灣史學者還深入。在這樣扎實的認知基礎上,他的小說起點自然不同,至於他以文學筆法所書寫的當代清流部落的人與事,則屬於文學創作的範疇,若要去追究是否有此等人物、事物存在,那就是責小說以歷史了。《餘生》是舞鶴追尋莫那魯道、思索霧社事件的生命歷程,他的追尋相當真摯,他的思索相當深刻,給霧社事件的書寫帶來了高層次的藝術面向。

就在舞鶴出版《餘生》的前一年,鄧相揚連續出版《霧重雲深──霧社事件後,一個泰雅家庭的故事》(1998)以及《霧社事件》(1998),其後又出版《風中緋櫻──霧社事件真相及花岡初子的故事》(2000),以上三書皆由玉山社(出版地臺北)出版。這可以說是鄧相揚研究霧社事件近二十年的總成績。鄧相揚的霧社事件書寫,在文類上屬於報導文學,書籍出版時大量使用長期收集來的照片,配圖密度很高。鄧相揚擅長以人物及其家族的經歷為敘述主軸,如閱讀情節曲折的小說,引人入勝(命運對真實人生的播弄有時甚於虛構的際遇),讓文獻出現的名字如佐塚愛佑和花岡二郎的遺族活了過來,進入我們的集體意識中。《霧重雲深》不只是關於霧社分室主任佐塚愛佑(死於霧社事件)的泰雅族遺孀(白狗群頭目女兒)亞娃伊‧泰目及其子女的際遇,還包括被理蕃警察下山治平遺棄的貝克‧道雷(泰雅族馬力巴群總頭目長女)一家人的際遇。霧社事件之後,佐塚愛佑的長女佐和子返日成為家戶喻曉的名歌星;長子昌男留在臺灣,酗酒以終,兩個兒子一戰死,一精神錯亂投湖而死……;佐塚家和下山家有一對子女互相嫁娶,彷彿是「和蕃政策」下第二代同命鳥的宿命。《風中緋櫻》則是關於花岡二郎的妻子初子(Obing Tado)在事件之後生下遺復子初男,並和同是霧社事件餘生者中山清結婚的故事。初子、中山清、初男在戰後分別改名:高彩雲、高永清、高光華。

鄧相揚的這三本書,在內容和圖片上頗多重疊,史實敘述方面也有不夠精確的地方,不過,由於他在田野調查過程中,和書中的眾多人物有第一手的接觸,因此具有「內在消息」(inside information)以及「親近性知識」(intimate knowledge)的優點,加上許多珍貴的照片,影像豐富,是我們了解霧社事件不可或缺的圖書。附帶一提,邱若龍的漫畫和鄧相揚的三本書都有日文譯本。(註45)

綜上而言,一九八○年代可以說是戰後臺灣受完整中文教育的新一代漢人開始試圖從「內部」探索霧社事件的開始,他們的成果集中出現在一九九○年代,將戰後臺灣人對霧社事件的認知提升到另一個層次。他們不是學者(舞鶴讀過兩個碩士班),因此我們無法以學院的嚴謹程度來苛求他們,如果要說他們的霧社書寫有何明顯缺點,那麼,就是對日文文獻的掌握可能仍嫌不夠充分,但那又是戰後臺灣的問題了。臺灣本地人學會了中文,運用自如的同時,臺灣的日語世代已然逐漸凋零,而過去我們的社會基本上只往美國看,即使新一代學者都很少人能掌握日文,何況一般人。對於一個在原住民語言和日語的環境中發生的生死事件,我們似乎只能用中文來提問、來書寫。我們聽得賽德克族自己的聲音嗎?

答案是肯定的,因為一直以來,我們斷斷續續都看得到賽德克族人關於霧社事件的口述資料,只是管道和性質不一樣。不過,臺灣社會真正聽得到「部落的聲音」大約是二○○○年以後的事了。

----------

—————————————–

* 本文原發表於國立臺灣大學歷史學系講論會(2010年5月20日),修訂時,承蒙Takun Walis(邱建堂)、Dakis Pawan(郭明正)、鄧相揚三位先生不吝指教,惠賜寶貴的意見,謹此致上深謝之意。

註1 《海角七號》電影官方部落格,網址:http://cape7.pixnet.net/blog/post/21746004(2010/05/04點閱)。

註2 見魏德聖,〈魏德聖之美好的事──一封在網路部落格的信〉,貼於「台灣藝術市集協會」部落格,網

址:http://artandlifestyleassociation.blogspot.com/2008/10/blog-post_8288.html(2010/05/04點閱)。

註3 賽德克-巴萊官方部落格,網址:http://www.wretch.cc/blog/seediq1930(2010/05/04點閱)。

註4 見魏德聖,〈魏德聖之美好的事──一封在網路部落格的信〉,同註2。

註5 有多少導演想拍大賣座的電影,但談何容易?不管事前企畫和預期如何,《海角七號》首映後,也有可能如沈大海。它的

大賣座,或許也是一個具有多重意涵的社會現象,有待研究者進一步探討。

註6 本表係根據根據林文德(Watan Nomin),〈霧社事件影響賽德克三群間族群關係研究〉,(臺北:國立政治大學民族學系碩士班碩士論文,2008),頁38,略加裁剪修訂而成。

註7 Dakis Pawan(郭明正)認為霧社群原本有近四十個部落,「十二社」是日本殖民當局為了統治之方便規劃統整而成的。

註8 戴國煇編著,《台湾霧社蜂起事件:研究と資料》(東京:社会思想社,1981),頁289、370。

註9 從莫那魯道等人起事之布局來推斷霧社事件並非臨時起意的偶發事件,可參考Takun Walis(邱建堂)、Dakis Pawan(郭

明正),〈《霧社事件101問》選刊〉,刊登於「臺灣與海洋亞洲」部落格,網址:http://tw.myblog.yahoo.com/jw!uduCo2SGHRYWIzLEAu0T/article?mid=766&prev=-1&next=750(2010/07/28點閱)。

註10 遺書照片可見,周婉窈,《臺灣歷史圖說(增訂本)》(臺北:聯經出版公司,2009),頁135。

註11 戴國煇編著,《台湾霧社蜂起事件:研究と資料》,頁461。

註12 日本關於霧社事件的研究,可以參考吉良芳惠作、邱若山譯,〈日本近現代史的霧社事件研究狀況——以元台灣總督伊澤多喜男的資料集刊行作為契機〉,收於 Yabu Syat、許世楷、施正鋒主編,《霧社事件──台灣人的集體記憶》(臺北:前衛出版社,2001),頁135-154。

註13 林美容、丁世傑、林承毅訪問紀錄,《學海悠遊──劉枝萬先生訪談錄》(臺北:國史館,2008),頁19-20、23、93-94。

註14 劉枝萬編,[臺灣史話第一輯]《台灣日月潭史話(附霧社事件)》,此書未注明出版地、出版者,推測編者自印。

註15 《南投縣革命志稿》即劉枝萬、石璋如等纂,《臺灣省南投縣志稿》(十二)(南投:南投縣文獻委員會)。

註16 戴國煇編著,《台湾霧社蜂起事件:研究と資料》,頁28。

註17 「近代革命意識」、「近代革命色彩」、「革命」之用語,分見頁291、300、313;「山胞抗日史」見頁291;漢人巫金敦的鼓舞,見頁319。巫金敦 的次男和劉枝萬是公學校同窗,當時當局懷疑巫金敦有參與陰謀,甚至有「漢番聯盟」的嫌疑。根據埔里人的傳聞,巫金敦立即被捉進能高郡役所警察課,刑訊招 供,結果以無罪而被釋放,見林美容、丁世傑、林承毅訪問紀錄,《學海悠遊──劉枝萬先生訪談錄》,頁23。

註18 陳渠川,《霧社事件》(臺北:地球出版社,1977),此書另有國防部總政治作戰部版本,注明「軍中版非賣品」。

註19 李永熾,《不屈的山嶽:霧社事件》(臺北:近代中國雜誌社,1977;1984再版)。

註20 詳細書目可參考,許鈞淑,〈霧社事件文本的記憶與認同研究〉(臺南:國立成功大學臺灣文學研究所碩士論文,2006),頁139-154。

註21 雲萍,〈台灣山胞的抗暴精神──可歌可泣的霧社事件〉,《中國一周》第183期(1953年),頁10-11。這篇短文署名「雲萍」,內容頗多舛誤,無法斷定作者為楊雲萍,不過,劉枝萬在上述〈霧社事件〉的書目中,直接將作者寫成楊雲萍,姑從之,待攷。

註22 李丁〈序〉曰:「今悉渠川先生以文藝手筆,完整地把史實公之於世,實感興奮。」(頁1)或可看做作者對本書的定位。

註23 如許鈞淑,〈霧社事件文本的記憶與認同研究〉,頁139;林文德(Watan Nomin),〈霧社事件影響賽德克三群間族全關係研究〉,頁196。

註24 陳渠川,〈作者序〉,《霧社事件》,頁7。

註25 見陳渠川,《母今何處》[小說](新竹:新竹市政府,2000),作者簡介。可惜語焉不詳,未注明生年,推測大約生於一九二○年左右。

註26 李丁,〈序〉,陳渠川,《霧社事件》,頁1-2。

註27 李丁,〈序〉,陳渠川,《霧社事件》,頁2。

註28 陳渠川,《霧社事件》,頁220。

註29 Siyac Nabu(高德明)口述、Walis Ukan(張秋雄)譯註,〈Niqan ka dheran uka ka Sediq: Pccebu Sediq ka dTanah Tunux〉(非人的境遇──賽德克族看霧社事件),收於Yabu Syat、許世楷、施正鋒主編,《霧社事件──台灣人的集體記憶》,頁59。這本論文集錯字很多,包括Siyac Nabu(高德明)牧師的名字誤為「Sivac」,茲改。

註30 關於這個敘事的起源,可能必須查閱當時報章雜誌的報導,餘生者後裔Takun Walis(邱建堂)指出:「國民黨時代,他們二郎,高光華的爸爸(按,高永清)變成民族英雄,要牽住這條線,反正外省人聽不懂」,他看不慣還曾寫信到中 央日報要求更正,但被退回來,說「文獻不能亂改」。見簡鴻模、依婉‧貝林、郭明正合著,《清流部落生命史(Ltlutuc Knkingan Sapah Alang Gluban)》(臺北:永望文化出版;南投:中華民國臺灣原住民族同舟協會發行,2002),頁115。

註31 鄧相揚主編,張玲、林淑媛、王志忠編輯,《碧血英風:霧社抗日事件六十週年紀念》(南投:南投縣仁愛鄉公所,1990),頁4。

註32 戴國煇編著、魏廷朝翻譯,《臺灣霧社蜂起事件 研究與資料》上、下(臺北:國史館,2002)。

註33 民間文史工作者鄧相揚從政治層面解釋此一現象,他說:「霧社泰雅族人的悲壯故事,一直湮沒在臺灣史的底層裡;戰後初期,曾有『二二八事件』的陰影,影響所 及,少有學者接觸臺灣史,而『霧社抗日事件』屬於弱勢族群的原住民史,更難有學者投入探查。近十數年來,垂暮之年的泰雅遺老,帶著記憶,和『霧社抗日事 件』的歷史真實,逐漸在歲月裏凋零,而成為臺灣史的憾事。」見鄧相揚,〈自序〉,《霧社事件》(臺北:玉山社,1998),頁4;同樣的看法,又見鄧相 揚,〈Gaya與霧社事件〉,收於Yabu Syat、許世楷、施正鋒主編,《霧社事件──台灣人的集體記憶》,頁131。筆者案:在這個時點,鄧相揚沿用日本時期開始的分類,仍將賽德克族視為泰雅 族之下的一個亞族。

註34 戴國煇,〈序──關於霧社蜂起事件的共同研究〉,戴國煇編著、魏廷朝翻譯,《臺灣霧社蜂起事件 研究與資料》上,頁4-5。原書,頁3-4。

註35 鄧相揚,〈自序〉,《霧社事件》,頁5。

註36 陳乃菁,〈邱若龍:文化,有時候就藏在老人的衣櫃裡〉,《新台灣新聞周刊》第384期(2003年8月5日)。網址:http://www.newtaiwan.com.tw/bulletinview.jsp?bulletinid=11177(2010/05/11點閱)

註37 有一次邱若龍把作品拿給部落裡長老看,長老嚴正地告訴他:「你畫的一點都不像!」「要畫,就要好好的畫,霧社事件是很嚴肅的事,不可隨意開玩笑。」陳乃菁,〈邱若龍:文化,有時候就藏在老人的衣櫃裡〉。

註38 魏德聖,〈序 拿筆出草的人〉,邱若龍編繪,《霧社事件──台灣第一部原住民調查報告漫畫》,頁2-3。

註39 〈舞鶴創作年表〉,收於舞鶴,《餘生》(臺北:麥田出版,1999),頁267-268。

註40 張深切,《遍地紅──霧社事件》,收於陳芳明等編,《張深切全集》卷八(臺北:文經出版社,1998),頁63-188。

註41 張深切,《遍地紅──霧社事件》,頁89、181。其他甚不合理的描述還包括花岡一郎、二郎在事件後不久即知道「日本的報紙和日本人都誤信我們兩個人是叛亂的首魁」(頁158)。

註42 這部小說,原先在《臺灣新生報》副刊連載(1971/10/26-1972/01/11),1973年由臺灣商務印書館印行單行本,收入鍾肇政,《鍾肇政 全集7》《丹心耿耿屬斯人──姜紹祖傳‧馬黑坡風雲‧馬利科彎英雄傳》(桃園:桃園縣立文化中心,2000)。

註43 鍾肇政,《丹心耿耿屬斯人──姜紹祖傳‧馬黑坡風雲‧馬利科彎英雄傳》,頁346。

註44 鍾肇政,《丹心耿耿屬斯人──姜紹祖傳‧馬黑坡風雲‧馬利科彎英雄傳》,頁379。

註45 邱若龍的漫畫書由現代書館出版(1993);鄧相揚三本書皆由日本機關紙出版中心出版,下山作次郎、魚住悅子合譯(2000、2001)。