第49期 綠X健康社區─臺北市社區營造中心電子報─智邦公益電子報

enews.url.com.tw · December 11,2017【社造專文】「綠生活」遍地開花 --微型與巨型公共領域交會

文/連振佑‧臺北市社造中心南區駐點團隊主持人、中原大學景觀系兼任講師、經典工程顧問有限公司專案計畫共同主持人

2014年3月中下旬,長期關注兩岸服貿協定議題的社群們相互協力佔領了立法院至4月初,此太陽花運動用20幾天短期的事件,為台灣帶來久遠的影響。未來這段立法院論壇議場空間被佔領的歷史將持續發酵,供予社會大眾從各種視角來咀嚼它、體會它的各種機會,而議場與周邊在運動期間形塑出的各式公共領域,ㄧ方面歸還給原來的代議士,另一方面則如撤離前的宣言「遍地開花」所期待,將從被稱為「殿堂」的國家級巨型公共領域,預計轉往臺灣各地,嘗試要打開、落到更多層次啟動微型公共領域,深入到民眾生活尺度與不同生活場景中去開拓更多公共討論,帶動更多社會議題關注力。

臺北市近年來在社區規劃、社區營造所萌發的「綠生活(圈)(營造)」趨勢,同樣並非突然憑空而降或透過全盤理性規範由上而下ㄧ夕啟動,是基於歷年地區環境改造計畫、地區發展計畫、社區規劃師等等制度的操作堆疊經驗累積之下,適逢台北市2010年舉辦花博、2009年起推動台北好好看系列計畫(二),於是「羅斯福路綠生活軸線」的綠點們讓土地彈性使用,如建築基地開發前闢建為開心農園;讓野性植栽的美學取代法定公園園藝造景定期更換的模式,帶給社區更接近大自然的生態地景。這些綠點實做的策略就是從生活尺度的人群社會關係、社區空間同時來著手,透過參與式設計方法凝聚、找出潛力社群參與空間設計與後續使用維護,其所展現的並非直接衝撞市府政策與法令,而是透過社區型、手感、人群得以直接互動的微型公共領域,啟動更多社會力的現身。

而在這個過程中,「微型公共領域」不斷反覆地、隨時關注可以有甚麼樣的機會去影響「巨型公共領域」。2011年舉辦參與「解放空間.護育城市-臺北都會再生論壇」,提出羅斯福路綠生活軸線經驗對土地彈性使用的呼籲;2012年「點點綠團隊」在青輔會舉辦的青年政策論壇中以「綠活土地、樂活城市」提案脫穎而出,透過實際案例經驗整理研究向財政部長、總統進行簡報提出政策建議;眼見這幾年萌發越來越多有關綠生活的案例,2014年「華山論菜」活動中邀請許多隱身在社區、社群裡的綠種子聚首,他們早已累積眾多「綠生活」的實做經驗與願景,後續可以透過網絡集結改變我們的都市生活與樣貌。

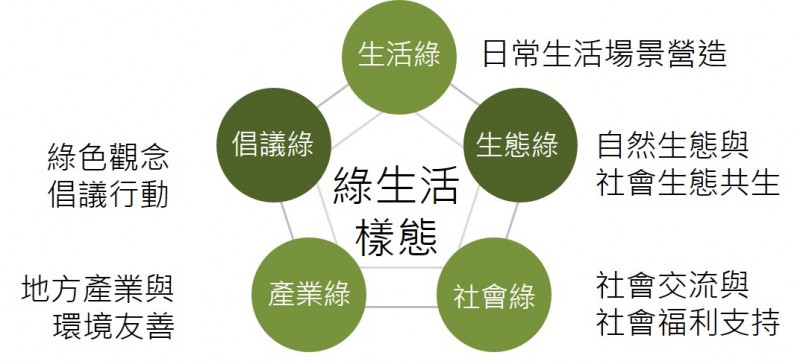

「GREEN」是跨越軟硬體、跨越實體空間與人文社會邊界的共同語言,生活、生產與生態都可以用GREEN(綠)的概念來引發社區居民共同的討論與投入。綠生活可以包括各式都市議題之「倡議綠」(如城市保水議題)、社區型「產業綠」(社區農業空間如菜圃)、人與自然共生關係的「生態綠」(社區綠屋頂與生態綠廊串連)、關注社會福利、社會弱勢需求的「社會綠」(老人活動據點實體空間與社會關係改善)、街區內小系統循環的「生活綠」(減廢回收堆肥與空間營造)等等,藉由這些不同的綠生活樣態,從都市發展的角度能夠促成綠色都市再生,從公共政策與社會發展的角度可以累積更多可及性高的微型公共領域,以致堆疊做為形成健全有效巨型公共領域的豐厚底蘊。

太陽花運動短期佔領巨型公共領域而後還給代議士、下鄉啟動遍地開花;臺北市綠生活營造透過各個社群、社區遍地開花式的微型公共領域,將有機會能夠撼動、有效地介入未來都市再生的議程,且讓這些來自生活的力量繼續發酵,進而催生更好的政策、更健全的法令。

【在地觀察】低碳生態社區綠能減碳行動

文/林學淵‧臺北市社區規畫師、綠色陣線協會代表

在面臨全球溫室效應,造成大氣暖化、氣候變遷,以及環境資源急速減少的今日,社區居民共同力行節約能源、節省用電,減少二氧化碳排放量,既可省油錢、電費、水費,又能為維護地球清淨環境盡一份心力,一舉數得。

社區為推廣低碳生活,降低二氧化碳排放量,需從提升民眾節能減碳知能,及減少生活作息能源耗用、物資浪費,並邀集社區內居民共同協力來推動打造低碳生態社區。

筆者之社區規劃師團隊,曾協助民輝社區發展協會(台北市大安區民炤里+民輝里)、青田社區發展協會(台北市大安區龍安里)、糖廍社區發展協會(台北市萬華區糖廍里)、日祥社區發展協會(台北市萬華區日祥里) 、臥龍學園社區(台北市大安區黎元、黎孝、芳和里)、台北市松山區三民里與復建里等規劃執行低碳生態社區關推動計畫。

低碳生態社區綠能減碳行動計畫的發展目的如下:

1.提升大眾「節能減碳公民意識」,傳授生活節能減碳知識與技能

2.創造一個友善可參與的節能減碳操作體驗及培力增能行動平台

3.教導社區居民「生活節能減碳體檢診斷表」及計算生活碳足跡

4.協助社區發展各種在地可行的綠能源或自主節能行動方案

5.進行節能減碳綠生活行動(如:綠色能源動手做、社區綠能減碳實作;與社區綠活圖、社區行人單車友善路網)。

社區綠節能減碳計畫推動內容

為達成計畫目的需有周詳完整的執行內容,可規劃舉辦一系列活動來達成,計畫推動內容試舉例如下:

˙舉辦低碳生態社區綠能減碳推動說明會

˙舉辦綠生活環保節能講座

˙舉辦社區綠能減碳成功案例觀摩體驗活動

˙發展社區適合可行的行動方案與「低碳生態社區綠能減碳體檢表」

˙舉辦「綠能減碳實務工作坊與社區環保志工培訓課程」

˙社區綠能減碳示範實作

˙試作社區綠地圖及行人單車友善路網

˙設立「社區綠生活環保節能服務站」

社區綠節能減碳改善項目與成效指標

在規劃低碳生態社區行動方案與綠節能減碳改造或示範實作項目時,需要有基本的評估指標,列舉如下:

| 六大主題 | 評估項目 | |

| A.綠化/氣候 | A1. 喬木綠化 | |

| A2. 湖泊水池 | ||

| A3. 灌木綠化 | ||

| A4. 草坪或草花花圃綠化 | ||

| A5. 牆面或屋頂綠化 | ||

| A6. 灑水或噴霧冷卻設施 | ||

| A7. 透水路面設施 | ||

| A8. 遮棚、涼亭、騎樓等遮蔭設施 | ||

| B.低碳建築/節能 | 建築 | B1.建築節能(綠建築) |

| B2.低碳裝修(綠建材) | ||

| 家庭設備 | B3.家庭空調節能 | |

| B4.家庭照明節能 | ||

| B5.家電節能 | ||

| B6.社區公共用電節能 | ||

| 路燈 | B7.路燈照明節能 | |

| C.低碳交通 | C1. 捷運 | |

| C2. 公車、低碳公車 | ||

| C3. 社區公車或汽車共乘系統 | ||

| C4. 自行車道系統 | ||

| C5. 電動車系統 | ||

| C6. 油電混和車系統 | ||

| D.資源循環 | D1. 生態污水循環(人工濕地) | |

| D2. 社區廚餘、堆肥系統 | ||

| D3. 產業廢棄物循環系統 | ||

| D4 家庭省水器材使用比例 | ||

| D5. 中水系統 | ||

| D6. 雨水系統 | ||

| D7. 社區資源回收系統 | ||

| D8. 舊建築物保存再利用 | ||

| E.再生能源/碳中和 | E1. 太陽能熱水 | |

| E2. 太陽能光電 | ||

| E3. 風力發電 | ||

| E4. 生質能利用 | ||

| E5. 造林 | ||

| F.低碳生活 | F1. 社區自給農園 | |

| F2. 社區自給畜牧 | ||

| F3. 社區低碳民宿觀光 | ||

| F4. 社區產業 | ||

| F5. 社區低碳教育活動 |

過去案例分享 :

台北市萬華區青年公園旁日祥社區、日祥里有處荒廢國有地和閒置房舍,長期來是社區中的死角,里長向原管理單位國防部認養代管,適逢萬華社大尋覓退役公車置放處,兩者互相結合,並將一旁閒置房舍重新規劃改善,共同打造一個讓社區民眾學習環保節能的「社區綠生活學習站」場所。

萬華社大的「綠能創意屋」構想,原打算改造報廢貓纜車廂、小木屋,甚至是貨櫃屋,後來獲得大都會客運捐贈退役公車,讓原先作為節能省碳的大眾交通工具,「退休後」竟能成為,推動環境保育概念。。

綠能教室在公車車頂架設黑網和種植綠籬,減少日光照射,解決室內空間悶熱問題;服務站的電力將由太陽能光電板自給供應,電源取得過程不會產生二氧化碳;利用閒置房舍斜屋頂收集雨水,供厕所沖水及園藝澆灌,達到在空間省水、省電等環保綠能減碳改造行動。

「社區綠生活學習站」的內、外觀軟硬體設備,都是由社區民眾、社大志工參與實作體驗課程共同自力建置,透過創意發揮環保精神,齊力示範新型態的低碳生活。

社區可申請社區綠節能減碳計畫補助之相關政府機關資源 :

1.行政院環境保護署

http://www.epa.gov.tw/

行政院環保署X年度社區環境改造計畫申請須知

2.行政院文化建設委員會

http://www.cca.gov.tw/

行政院文化建設委員會社區總體營造獎助須知

3.新北市政府環保局

http://www.epd.ntpc.gov.tw/_file/1150/SG/31334/D40000001150000001_12.html

新北市X年度低碳社區改造補助計畫

4.新北市政府環保局低碳社區發展中心

http://proj.tgpf.org.tw/tpc/8d17/

新北市低碳社區標章認證獎勵

5.臺北市政府環保局

http://depair.taipei.gov.tw/climate/

台北市推動低碳社區及節能減碳市民行動計畫

6.臺北市政府社會局人民團體科

http://www.dosw.tcg.gov.tw

臺北市政府社會局X年度補助辦理社區發展工作計畫

參考書籍 :

1. 廖桂賢,《好城市,怎樣都要住下來》,野人出版社。

2. 胡湘玲,《太陽房子》,天下文化出版社。

3. 胡湘玲,《太陽能源》,天下文化出版社。

4. Annie Leonard(安妮.雷納德) 《東西的故事The Story of Stuff 》,時報出版社。

5. 陳育平,《原鄉時尚:八倍速驅動創意經濟》,天下文化出版社。

林學淵 聯絡電話:0936-333747 E-mail: KL0936333747@gmail.com

綠色陣線協會 電話:02-33225335

【中心分享】泰國X臺灣 透過鏡頭推動文資保存

編按/4/22在社造中心舉辦的社造沙龍,本次主題為「泰國社區營造與古蹟保存經驗交流會」,其中邀請到泰國攝影師Angela Srisomwongwathanru和林建享導演,講題為「透過鏡頭推動社區營造及保存文化資產」。當日有許多社區夥伴、市民共同參與,透過泰國與臺灣經驗之交流,開拓彼此的視野,同時大家也一起聯想影像與社區營造的關係,思考如何透過這些表現法為社區發聲,並進一步達到文資保存。

文/臺北市社區營造中心

影像總是會透漏著許多訊息,隨著不同的觀者,而會解讀出不同的訊息。John Berger認為「藉由觀看,我們確定自己置身於周遭世界當中;我們用言語解釋這個世界,但言語永遠無法還原這個事實:世界包圍著我們。我們看到的世界與我們知道的世界,兩者間的關係從未確定。」那麼影像也會是社區發聲的一種方式,它可以補足語言表達的不足,讓更多人用視覺就先初步認識社區,可以想像空間中正在發生的事情,或昔日往事之活動,甚至可以思考影像背後的意義。

這次講座林建享導演分享2012北市社區的紀錄片經驗,並播放2012《台北城市視覺思考運動》紀錄片預告,讓大家可以了解社區夥伴拍攝的過程。它是由在地社區導演與團隊所拍攝而成,以影像當作自身與城市或社區對話的媒介,將觀察與感受轉化成一段故事,透過影像呈現出來。那次的拍攝成員都是第一次拍片,在這過程中必須要釐清各項元素、事件,以及如何面對過去的事件,接下來才有辦法用影像作為表現法。紀錄片可以表達觀點,影像也是一種引發行動的可能,雖然成果總是令人喜悅,但是在拍攝的過程中,有許多的事情並沒那麼愉快。培訓過程中,在專業影像者雖陪伴學員狀況下,但不可以替學員製作,而是扮演分享知識、經驗的角色,但製程則由學員自己完成。起初,除了要擁有專業知識、美學表現,更要有人的關懷,攝影者要先認識社區的議題,社區也能因討論而進行擾動,隨後逐漸達成共識。

隨後,泰國古蹟攝影師Angela則分享泰國案例,提及她早期在美國大使館工作,因經常旅外,接觸許多國家的文化資產,看過全世界最漂亮的皇家廣場,並受到加州百年木橋的啟發。在這樣的環境薰陶下,她也開始思考保存工作一事,使得她最後追求心之所嚮往──攝影,因為相片是國際通用的語言。她藉由攝影廟宇,讓大眾理解它背後的故事,像是寺廟層層疊砌的屋頂,象徵眾神所居住的神聖須彌山,而塔則是代表蘭納文化的宇宙中心。在巧妙的安排影像構圖下,呈現出蘭納文化廟宇空間中──男、女性之關係,男性為主導者,所以他們可以進入正廳,而女性只能待在外廊,除非被男性帶領才能入內。照片故事被建立的背後,需要攝影師蒐集資料以及親身體驗,了解這些元素的細節,諸如文化脈絡、工匠技藝、建築語彙。當她回到南邦時,開了100公里的車到彭沙努寺,雖然是紀錄文物修復與挖掘過程,但這過程不僅是留下影像,還協助建置廟宇的文物,從清潔、修復到建檔。雖然起初這些文物破敗老舊,花了一年修復文物與攝影紀錄,逐漸喚醒當地人的文資意識,並陸續紀錄無形文化──生活慣習、祭典、舞蹈等。其中,在整理經文時,發現該地曾在200多年前,有用花粉做佛像的工藝,此發現讓人們開始重視消失的工藝,鼓勵信仰者把祭祀的花留下來,烘乾後磨成粉,製成一尊又一尊靜謐莊嚴的佛像。

這些影像紀錄在各地巡迴展示,透過展覽讓大眾認識文資的重要,並在其中發酵了保存行動,找來各方幫手進行復原古物及古老的工藝技法。後續更辦理學生工藝工作坊,讓傳統工藝得以上下世代承繼,並獲得觀展者的認同,贊助保存經驗的出版計畫。雖然她是清邁來的外地人,但在陪伴社區的過程中,與社區建立互信的關係,重要的是她不插手經費事宜,由廟方處理,雖然她是女性,無法進入祭祀空間,廟方為她舉辦儀式告知神明這些人是來做保存工作後,她便得以進入紀錄。

鏡頭不止呈現照片、紀錄片,它更可以傳達影像背後的深意,不論是觀者、攝影者看著這些影像都會有不同的想法。 最後,來自泰國的古蹟攝影師Angela,引用一個自己很喜愛的門上雕飾,這個雕飾就是象徵時間,她說:「要珍惜時間,創造最大的價值。」

【關於臺北市社區營造中心】

臺北市社區營造中心

電話: (02)2557-5679

傳真: (02)2550-5251

地址: 103台北市大同區延平北路二段237號

開館時間: 每周二-周日 上午9:00-中午12:00,下午2:00-5:00

(國定假日休館)

網址:http://www.community-taipei.tw/

Facebook粉絲專頁:https://www.facebook.com/community.taipei

服務項目:

1.社區營造諮詢與顧問

2.社區營造教育與推廣

3.社區營造資源分享

4.社區營造資源引介

5.社區營造書籍借閱

6.社區營造會議空間/展覽空間 租借申請

指導單位:臺北市都市更新處

主辦單位:臺北市社區營造中心

執行單位:中華民國社區營造學會

【活動宅急便】

2014「臺北市儲備社區規畫師」培訓課程招生

時間:即日起至6/5(四)

培訓課程以「The Happiness Project-我與我的城市/社區生活提案」為命題,邀請各領域專家及達人,帶領大家思考臺北城市/社區未來的生活樣貌。

------------------

時間:6/7(六)

地點:臺灣各地步道

千里步道倡議將六月第一個星期六為「台灣步道日」,一起為你所珍惜的步道做點事情,我們"親山"但不侵山。你有多久沒去走走屬於你的那條步道了呢? 6 月 7 日,第一屆台灣步道日,邀請你跟我們一起「親親步道 森呼吸」!

【他山之石】高齡健康城市 建構老有所安的環境

受訪者‧校正/洪德仁‧北投文化基金會董事長、中華民國社區營造學會常務理事、台灣健康城市聯盟常務理事

採訪者/戴佩玲‧中華民國社區營造學會專員

世界衛生組織(WHO)健康城市的概念主要受1978年Alma Ata全民健康(Health for All)宣言及1986年〈渥太華憲章〉的影響,後者主張促使人們增進其掌控和改善自身健康能力的過程,達到人人健康並擴及群體(洪德仁,2014a:台灣健康城市聯盟,2014)。健康城市不只是改善都市環境,也關心個人、群體及整體社會的健康,以期住在此的每個人能夠自主、快樂、健康的生活

高度的都市化空間,帶來人口密度過高、交通擁擠、汙染環境、綠地不足、空間尺度對於老幼不友善等,都是目前居住在城市的居民所要面對的課題。隨著世界人口高齡化的趨勢,世界衛生組織更在2012年世界衛生日,提出”健康有益長壽”的口號,顯示高齡議題亟需重視(WHO,2014)。北歐的芬蘭重視老人福利,並因應老化的觀念而去訂立對策、政策,如佑華斯克拉市就將每年2%的市政預算用在推動運動保健。公部門結合地方大學資源,一起推動老人運動保健,透過運動長者變得健康,也降低醫療支出,同時年以半百的老人家透過運動,也勇於嘗試翻滾、跳躍等動作,增進了身體動感的自信心。回首東亞地區的日本,其社會結構也是面臨高齡者快速成長的問題,由於也位處亞洲,值得參考與留心他們對於高齡社會的操作方式。日本古川町從瀨戶川鯉魚放流,讓環境變得更好,也從認識家鄉的過程中,著重與保存了當地的文化資產;對於老人照護上,推動「介護保險制度」的社會健康政策,重視高齡者自主參與、有尊嚴的生活等,並依需求提供機構式、社區式、在宅式的照顧服務,讓長者得以在地安老(洪德仁,2014b)。這些人性化的高齡照顧機制,能夠成功的關鍵在於社區參與與跨領域合作,運用各方的專業資源,讓軟硬體空間變得友善,甚至減少耗費社會資源,將長者轉變為社會珍貴的資產。

台灣是世界上人口快速老化的國家之一,也逐漸要檢視城市空間的友善程度。過去的政策僅將老年人口視為消耗資源的團體,甚至視老人為需要被照顧的人,忽略該群體承繼了上世代的豐富經驗。北投區石牌國民小學的樂齡學堂,其祖孫共學的概念,不但提供者長者學習的機會,也將其視為深厚經驗的分享群體。這不只是打破過去的社福制度,更是思索場所、文化、健康、城市環境等因素來探討,以及社區的參與和支持。北投文化基金會以北投憲章2.0為初衷,及「老為核心的健康老化為目標」,與北投社大一起啟動台灣銀髮族健康生活模式的示範點,並將其理想具體化

健康城市不只需要空間上的改變、社區參與,更需要健康的公共政策,以回應市民健康需求,逐漸的讓城市成為適宜人居住的環境,並讓人們安心自在的擁有長壽生活。當我們開啟這一扇友善的門,建構理念及具體實踐,我們將看到更多快樂的容顏。

參考資料:

- 洪德仁(2014a)。老有所安的健康之都古川町。出版地不詳,未出版。

- 洪德仁(2014b)。社區‧健康‧關懷:長壽健康學堂的構想。落地生根:台灣社區營造的理論與實踐。臺北市:唐山出版社。

- 世界衛生組織 http://www.who.int/ageing/zh/ (瀏覽日期:2014.5.10)。

- 台灣健康城市聯盟 http://www.tahc.org.tw/index.php/tw/about-us/2013-02-27-14-15-38 (瀏覽日期:2014.5.9)。

【在地觀察】大龍住宅綠屋頂 實踐與想像的交織

文/范春報‧臺北市儲備社規師

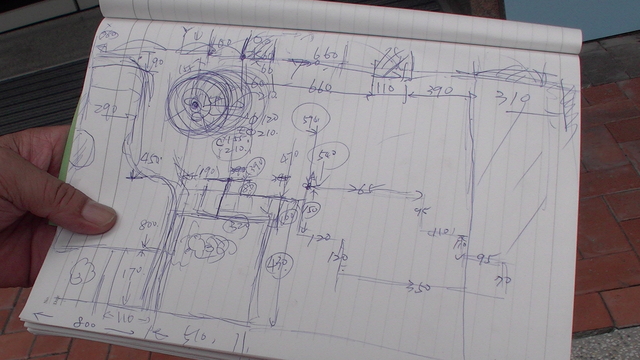

102年台北市儲備社規師培訓課程,活力民間單元研究室以大同區大龍綜合福利大樓為實習基地,規劃園藝療法場域的整體配套,讓該住宅內的居民透過種植技巧的引導,達到健身養生之效。從計劃構想到溝通協調,我們踏遍鄰近的街道,並且以電話/書信/實地拜訪的方式,了解該區域的環境生態及人文歷史。接著我們著手規劃一樓平面空間蔬菜種植的可能,也試著推動陽台香草組合盆栽的應用,到最後選擇該建築的屋頂做為實踐都市樂活種植的基地。

在寸土寸金的大台北都會區,人們享受交通的便捷及購物的便利,而伴隨著的空氣污染/糧食安全/休閒養身...等諸多問題,都市人總得想個法子,讓這些威脅降到最低。於是近年來,都市農夫的概念成為最夯的話題。人們更意識到氣候變遷全球暖化帶來居住品質的下降,盡可能搭乘公共交通工具,種菜種稻自給自足進而達到健身的目的。

都市人的幸福感來自於生活的自主性越來越高,許多人願意捲起衣袖整理起陽台的花草了。以前只種觀賞的花卉,現在開始利用日照充足的位置,種起葱蒜及草料植物,小家庭炒菜配料有了,蛋炒飯裡也就不那麼單調。大人小孩喜歡回家吃自家種的菜,餐桌上你一句我一語,談的盡是這些抓虫下肥這檔好玩有趣的事呀!

話說"綠屋頂"這檔事那就更神了,以前空中花園的施作有許多漏水的問題,害得住戶不太喜歡在屋頂種植。現在有籃耕種植的推廣,就是將菜籃架高不直接在樓板上種植的概念,徹底解決屋頂種植漏水的問題。當然施作方法因人而異,可以使用二手木料/ 雨水回收/ 輕質壤土/ 回收的花盆... 進行各類植物的栽種。

總之,透過這次在大龍住宅綠美化實習的機會,讓我看見台北市民擁有更多的美好未來。公家機構及學校可以將屋頂出租給專業人員來管理,社區管委會可以開放居民到屋頂組個開心農場,公寓頂樓住戶邀請樓下住戶上樓泡茶喝咖啡。這樣的生活方式,將會改變大家對都市生活的想像。標竿城市的願景其實就掌握在你我的指尖。